社会の繁栄に貢献する最先端研究所

― 世界の研究者が集う流体科学の世界拠点を目指して ―

|

東北大学教授 流体科学研究所長 工学博士 大林 茂 様 |

|---|

杜の都・仙台は、東北大学を中核とする学術研究の街でもあります。1907年に創立した東北大学は、"研究第一主義"の伝統、"門戸開放"の理念及び"実学尊重"の精神の下、"研究の現場での教育"の実践に加えて、産学連携による共同研究や国際交流の場としての役割も果たしてきました。さらに、これまでも多くの優れた人材を各方面に輩出するとともに、最先端の研究成果を数多く残されてきております。このたびは、共同研究でNDESもお世話になっている東北大学流体科学研究所(以下、流体研)を訪れ、所長の大林茂氏にお話を伺いました。

あらゆる"流れ"を扱う

世界的な研究拠点

前代表取締役社長

木下 篤

木下 このたび、流体研を訪問する機会を得られたことに感謝いたします。所長のお立場から、流体研をご紹介いただけますでしょうか。

大林 一般的に流体というと水や空気の印象が強いでしょうが、それだけではありません。空間的に連続していて、時間的な変化を伴うすべての現象は"流れ"と捉えることができます。その"流れ"を科学している、国立大学の附置研究所になります。

木下 流体研は今年で75周年を迎えたと伺いました。研究所設立の経緯と、世界的な研究拠点となるまでの歩みについて、お聞かせください。

大林 流体研の前身は、1943年設立の高速力学研究所で、船舶の高速化のためにキャビテーションの研究を行っていました。キャビテーションとは、高速で流れる水がさらに加速されたとき、圧力が低下して気泡を生じる空洞現象のことですが、船のスクリューなどの翼まわりに空洞ができると、効率が下がるだけでなく、騒音や振動が生じて破損することもあるため、その原理と対策を研究していました。この研究成果は船舶だけでなく、日本初のジェット戦闘機の橘花[きっか]の誕生にもつながりました。

その後は発電用の水車やタービンをはじめ、産業用機械の高性能化を支援することで、日本の高度経済成長にも貢献しました。1980年代に入ると高温・高圧や超高速などの極限的な流れ、分子レベルの流れ、化学反応や生体内の流れなど、研究分野がさらに広がっていきました。その発展に応じるために、1989年に流体科学研究所として改組されました。

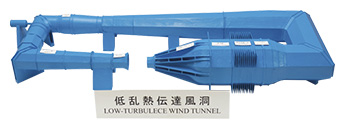

現在は、4つの研究部門として、流動創成・複雑流動・ナノ流動に加えて、民間企業との共同研究部門があります。さらに、未到エネルギー研究センターをはじめ、今年4月にはフランスのリヨン大学に開設したリヨンセンター"材料・流体科学融合拠点"、低乱熱伝達風洞などの設備を整えた次世代流動実験研究センターや、スーパーコンピューティングを行う次世代融合研究システムを持つ未来流体情報創造センターなどの6つのセンターと、サポート部門などで構成しており、28の分野で幅広い研究を進めています。その中でも、保守本流ともいえるキャビテーションの研究は、航空宇宙分野を中心に続けられていて、JAXAのH-IIロケットエンジンの開発などに協力をしています。

木下 大林先生ご自身は、1994年に東北大学に着任されていますが、その前はNASAにお勤めだったとか。先生のご経歴を教えていただけますか。

大林 筑波大学を経て、東京大学大学院の博士課程を終えた1987年からNASAのエイムズ研究センター(Ames Research Center)に勤務しました。大学時代にコンピューターを用いて流体力学を数値解析するCFD(Computational Fluid Dynamics)と出会ったのですが、その当時、NASAがCFDを世界でリードしていたので、ぜひ働きたいとポストドクター(博士研究員)に応募すると採用されました。着任直前の2月に結婚して、3月の卒業式を終えたその日に渡米しました。7年間の勤務でしたが、環境がよく仕事に集中できましたし、その間に2人の子どもにも恵まれました。NASAでは、勤務する前年の1986年に起きたスペースシャトル・チャレンジャー号の爆発事故の解析と、事故時の安全脱出のシミュレーションを2年にわたって研究しました。3年目からは契約研究者となり、物体の弾性と流体振動の関係性を解析する研究を行いました。その後、1991年にソ連が崩壊し、その影響による防衛予算の減少などで、NASAの状況が変化したため、新設された東北大学工学部機械航空学科の助教授として1994年に着任しました。その後、2000年に流体研に移り、2014年4月に所長を拝命しました。

最適な解を得る多目的設計探査

木下 CFDは、航空機や自動車などの設計や電子機器の放熱、気象予報などの身近なものから、核融合や天文分野まで幅広く活用されていると聞きます。ご専門の研究内容に関して、もう少しお話しいただけますか。

大林 例えば、航空機を設計する場合、いかに空気抵抗を減らすかが重要となります。しかし、それだけで機体の形状が決まるわけではありません。荷重を支える強度、機体の重量、燃料を貯蓄するスペースなど、理想の機体を設計するには多くの要因が関係してきます。強度を増せば重量が増え、燃料タンクを大きくすれば抵抗が大きくなるなど、それぞれの主張が他に影響を及ぼします。その中で最適な答えを導くには、さまざまなトレードオフが必要となり、数多くの要求をできるだけ満たしていくという多目的最適化を実現するには、目的に合った適切なバランスを要します。そこで、大域的なデータを最適化できる、多目的進化計算という手法を航空機設計に取り入れました。これにより、トレードオフを取り入れながら最適な設計を行えることになり、機体設計に関して成果がありました。

しかし、そこでもう一つの課題が見えてきました。ある目的を改善するには他を改悪しなければならないような答えを"パレート最適解"と呼びますが、答えは1つだけではなく、集合として表されます。求められる目的が2項目または3項目であれば、2次元や3次元空間に表すことで簡単に理解できます。ところが、それが4項目以上の目的となると、その答えがわかりにくくなるのです。このパレート最適解を設計者に分かりやすく提示するための研究はあまり進んでいませんでした。

木下 CFDを高度化することで最もバランスの良い回答を得られるようになったものの、目的が増えていくと答えが見えづらいということですね。

大林 そうです。有意義な研究結果が出ても、それを利用する立場の人が理解しづらいというのは問題だと考えましたので、答えを可視化できないかと追求していった結果、データマイニングを導入してみることにしました。

人工知能研究の一分野であるニューラルネットワークから派生したデータマイニングは、大量のデータの中から有用な情報を抽出する手法です。その中の自己組織化マップ(SOM:Self Organizing Map)を利用することで、4項目以上の答えを2次元平面に描くことができるようになりました。これは、設計者が設計候補を決定するための支援をする方法として、多目的設計探査(MODE:Multi-Objective Design Exploration)と呼ばれています。設計図は形状を可視化するツールで、機能はSOMによって可視化できようになりました。

この研究は、三菱重工業との共同研究を通じて技術移転され、国産初のジェット旅客機MRJ(Mitsubishi Regional Jet)の開発にも利用されています。

木下 流体研は、MRJの開発でMODEの活用だけでなく、さまざまな貢献を行ったと伺いました。

大林 大学の研究機関としてMRJの開発プロジェクトに参加したのは、東北大学だけでした。その中で、流体研は主翼を三菱重工業と共同で設計しました。その他、エンジンを胴体に付ける設計を主翼配置に変更したり、翼への着氷のシミュレーションを行ったりするなど、多くの協力を行っています。このプロジェクトを通して、MODEの問題点が明らかになったことで改良につながり、研究者としても良い経験でした。

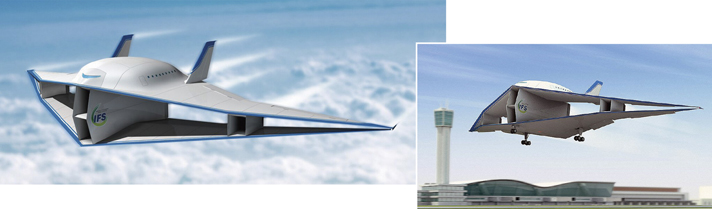

さらに未来へと羽ばたくMISORA

木下 航空機といえば、東北大学が中心となって推進してきた超音速複葉翼機"MISORA(みそら)"もありますね。ユニークな形状が印象的ですが、どのような研究を行っているのでしょうか。

大林 MISORAは、MItigated SOnic-boom Research Airplane(ソニックブーム低減研究機)から、学生たちがつけた名前です。漢字では"御空"と書きます。

このソニックブームというのは、超音速飛行をする飛行機やロケットから生じる衝撃波のことです。雷が落ちるとき、稲妻が周囲の空気を急に押し広げるため、円筒形の衝撃波が生じて雷鳴がとどろきます。これと同じ原理です。超音速旅客機の代名詞とも言えるコンコルドは、ソニックブームと燃費の悪さで2003年に運航を終了しました。この衝撃波が生み出す騒音は耳をつんざくほどで、住宅の窓ガラスが振動で割れたそうです。現在、超音速旅客機が飛行していないのは、音速を超えることができないのではなく、ソニックブームと燃費が問題とされています。

木下 MISORAは、その両方の問題をクリアしているということですね。

大林 そうです。ソニックブームを無くして燃費を向上させる、次世代の超音速旅客機を目指して研究を行っています。

衝撃波を大幅に軽減する技術として、後退翼と複葉翼があります。翼のつけ根から翼端に向かうにつれて後ろに下がっていくのが後退翼で、現在のジェット機の主流となり、コンコルドもこの形状でした。一方の複葉翼は翼が二枚で構成されている飛行機で、主翼を上下に割って挟み込むように設計したものです。この二枚の翼で発生した衝撃波が、お互いに干渉し合うことで打ち消されるという理論で、いずれも、ドイツのアドルフ・ブーゼマンという科学者が1935年に発表したアイデアです。

2004年に、ボーイング社から楠瀬一洋先生が流体研に招待された際に、ブーゼマン複葉翼機の研究開発に取り組まれました。それが引き継がれて発展していく中で、MISORAが生まれたのです。その後、小型の超音速機にシフトするなど変化もありますが、現在も研究は続いています。

木下 1935年の理論が80年以上後の21世紀に実現するというのは、夢のある話ですね。

大林 そうです。MISORAのようなサイレント超音速飛行機が日本の空を飛ぶ日をご期待ください。

理論を実証する最先端設備

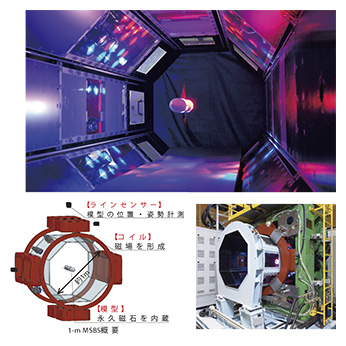

木下 流体研では、スーパーコンピューターをはじめ、多くの最先端設備が揃っています。この対談の前に、見学をさせていただいた低乱風洞実験施設で低乱熱伝達風洞と磁力支持天秤は、流体研が独自開発したもので、世界でも最先端の装置と伺いました。

大林 低乱熱伝達風洞は、乱れのない空気の流れを作るために1975年に作られた装置です。当時の研究者が心血を注いだもので、風速毎秒80mまで発生させることができ、低乱熱伝達風洞で整流された気流を使ってさまざまな実験を行っています。ここでは、模型などを用いて空気の流れや挙動などを測定するのですが、そのための装置の一つが磁力支持天秤装置(MSBS:Magnetic Suspension and Balance System)です。2015年に完成したもので、世界最大の測定部を持ち、その名の通り、磁気の力で模型を風洞気流中に支持して浮遊させるとともに、作用している力を測定できます。他の装置では、模型を支えたり置いたりする部分が必要となるため、それが実験結果にも影響を与えてしまいます。それを磁力で浮かせることで純粋な測定値を得ることができるのです。

木下 40年以上も最先端の状態を保ってきたということは、流体研のシンボルとも言える施設ですね。これまで多くの実験が行われたと思いますが、どのようなものがありますか。

大林 超音速複葉翼機をはじめとする飛行機の離発着の再現や、新幹線に採用された風切り音を軽減するパンタグラフ、翼の地面効果を利用した新しい輸送システムであるエアロトレインの開発など、さまざまな研究に使われてきました。

その他にも、文部科学省の先端研究基盤共用促進事業に参加するなど、学外への貸し出しも行っています。この事業は、産学官が共用可能な研究施設などをネットワーク化することで、世界最高水準の研究開発基盤の維持と高度化を図るというものです。

最近の利用例としては、スポーツ工学の研究として、陸上競技のやり投げ用のやりに働く空気力を、MSBSで測定しました。その他、変わったところでは、東日本大震災の甚大な被害の中で唯一倒れずに残った"奇跡の一本松"を保存するために、松の枝葉部の縮小模型を作って風洞実験データを得たこともあります。

鳥人間コンテストと流体研

准教授 工学博士

中村 寿 様

木下 大林先生は、以前、鳥人間コンテストで有名なウインドノーツ(Windnauts)の顧問もされていたと伺いました。

大林 最初は、静音型のパンタグラフやエアロトレインの研究を行った小濱泰昭先生が顧問でした。それを引き継いだもので、3年前にウインドノーツのOBで、流体科学研究所准教授の中村寿先生にバトンタッチしました。活動は学生主体で、顧問はあまり手出しや口出しをしないというのが伝統になっています。

中村 そうですね。学生が希望することはバックアップしますが、運営は自主性に任せています。

ウインドノーツの創部は1993年です。最初の4年間は、書類審査に落ちて鳥人間コンテストに出場すらできませんでした。私が入部した1997年にようやく書類審査を通過したのですが、本番は台風で中止でした。1998年に滑空機部門で初飛行し、1999年に人力プロペラ機部門で初出場を果たすのですが、良い記録は残せませんでした。でも、ここが原点だったと考えています。

木下 当初は目立たない存在だったようですが、どのようにして優勝や上位入賞の常連に育ったのですか。

中村 どうにかして記録を伸ばしたいと、女性パイロットを起用したときに、神戸の社会人チームに教えを請いました。そこで、大きな気づきがありました。自分たちは記録を伸ばすことだけ考えて設計をしていましたが、その設計の考え方が間違っていたのです。発想の転換だったのですが、社会人チームからは、記録は"安全第一"でフライトすることのオマケであることを教えられ、設計・製作・運用のすべてを安全第一で見直すことにより、成長することができました。

その成長過程の2000年に、初めて自分たちが中心となった自主飛行を行いました。鳥人間コンテストの本番では、琵琶湖に作られた高さ10mのプラットホームから飛び立ちます。高所からの滑空により離陸は比較的容易ですが、本来の飛行機は滑走路から自力で飛び立つものです。そのため、地面から離陸することを目標にすれば、さらにレベルが上がると社会人チームに教わり、がぜん意欲がわきました。そこで自主飛行する計画を立て、関係各所への協力要請などすべての手続きを学生自らが行いました。その時のスローガンが「自分の足で動け!」でした。

その結果、無事にフライトができ、日本で3例目となる女性パイロットによる自力離陸に成功しました。この経験により実力が上がり、2002年には3位初入賞、2003年に学生チーム初対岸到達、2006年に初優勝、2008年に初の完全折り返しフライトを果たすことができ、その後も多くの優勝・入賞を獲得しています。

木下 この運営に関ったメンバーが経験したことは、個人的な成長にもつながったことでしょう。昨年の2017年大会の結果はいかがだったのでしょうか。

中村 昨年は、コンテスト開催の3週間前の試験飛行で、機体が大破してしまいました。コンテストへの参加は無理だと思われた中、学生たちの頑張りにより約2週間で修理を行い、最終的には飛行できるまでになりました。その結果、3位に入賞することができたのです。その時の学生たちの頑張りには頭が下がりました。ただ、そのような状況の中でも3位という結果を残せたのは、安全第一の設計をしていたからだと考えています。

2017年度鳥人間コンテストの出場機とメンバーの皆さんによる試験飛行時の模様

実学尊重を忘れずさらなる飛躍を

木下 流体研では、"Vision2030"という長期計画を掲げていますが、これから目指す方向をお話しください。

大林 Vision2030は、私が所長に就任した時に検討を開始して、2015年に2030年までの長期ビジョンをまとめたものです。長期計画を検討するにあたりワーキンググループを作ったのですが、そこに参加できるのは2030年もまだ現役で流体研に残っている研究者だけにしました。それは未来を築くのは若い人たちだという思いからです。その結果、Vision2030では、3つの研究クラスターを定義して、それを基盤とした研究の推進や成果を発信していくこととしました。

木下 クラスターとは、"まとまり"や"集まり"といった意味かと思いますが、この場合は横断的な研究プロジェクトと考えてよいのでしょうか。

大林 そうです。これまで蓄積した研究や技術、国際ネットワークを礎とし、世界の研究者が集う流体科学における世界拠点の形成を2030年までに実現し、安全・安心・健康な社会の実現、快適で豊かな社会の実現を目指します。流体研の各教員は、"環境・エネルギー""人・物質マルチスケールモビリティ""健康・福祉・医療"の3研究クラスターに自由に参加し、最先端の研究成果を組織横断的に応用して、社会の直面する課題解決に貢献していくことを指針としています。

木下 研究を社会に生かす積極性は、流体研の伝統や大林先生のモットーなのでしょうか。

大林 流体研や私というよりも、東北大学が守り培ってきた伝統の一つだと思います。金属材料研究所の創設者で、東北帝国大学総長でもあった本多光太郎博士は「産業は学問の道場なり」という言葉を残しています。私も、松尾芭蕉の俳論をまとめた去来抄にある「不易を知らざれば基立ちがたく、流行を知らざれば風新たならず」という言葉が好きで、あいさつなどでも使っています。

木下 流体研でもその方針を受け継ぎ、知識や人材の"流れ"を作り続けるということですね。私たちも、これまで共同研究などでご協力させていただいてきましたが、今後も最先端研究のお役に立てるように日々まい進したいと思います。

本日はありがとうございました。

大学プロフィール

流体科学研究所のロゴ(右)

東北大学 流体科学研究所

URL http://www.ifs.tohoku.ac.jp/jpn/index.html(外部サイトへ移動します)

| 所在地 | 宮城県仙台市青葉区片平2-1-1 |

|---|---|

| 発足 | 1943年10月5日(高速力学研究所として) |

| 使命 | 流体科学の基礎研究と、それを基盤とした先端学術領域との融合、ならびに重点科学技術分野への応用において世界最高水準の研究を推進して、新しい学理を構築、社会が直面する諸問題を解決するとともに、世界で活躍する若手研究者・技術者を育成することを使命とする。 |