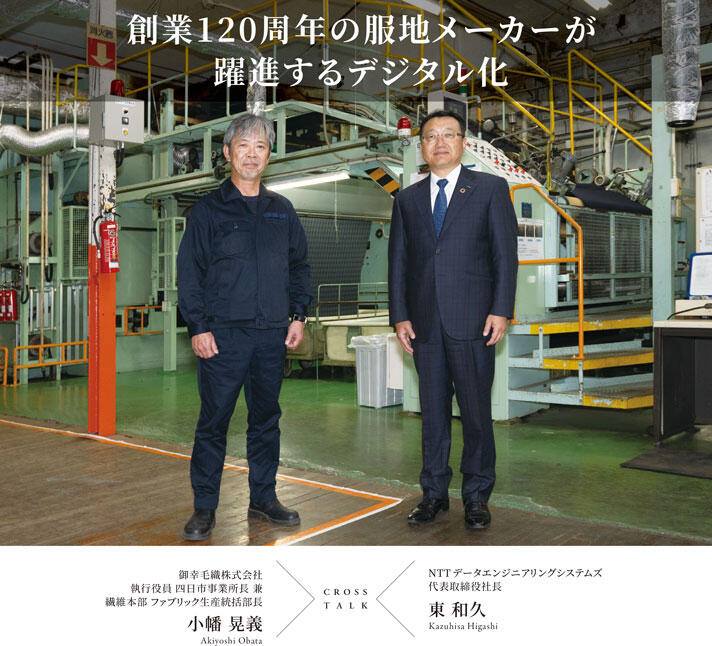

伝統と最新技術を融合したDXおよびSDGsの推進

御幸毛織株式会社様は、原毛の紡績から染色、製織、縫製まで一貫した生産体制でクオリティの高い商品を提供する国内屈指の服地メーカーです。同社は、オーダーメードスーツを中心に伝統と最新技術を融合したMIYUKIブランドを確立し、創業120周年を迎えます。今回は、RFID(Radio Frequency Identification)による商品の入出庫管理における作業効率の向上、RPA(Robotic Process Automation)による基幹システムへのデータ入出力の効率化、さらに工場の技術伝承やSDGsの取り組みについて、執行役員である小幡晃義様にお話をお伺いしました。

RFIDで作業効率を図る生地の入出庫管理

執行役員 四日市事業所長 兼

繊維本部 ファブリック生産統括部長

小幡 晃義

Akiyoshi Obata

【創業】 1905年(明治38年)1月8日

【設立】 1918年(大正7年)11月27日

【本社所在地】 愛知県名古屋市西区市場木町390番地

【従業員数】 317名(2024年3月現在)

【事業内容】 紳士服地・紳士服・関連品の製造・販売、不動産事業

テキスタイルからアパレルまでの一貫生産で常に最高のものづくりを目指してきました。この受け継がれた伝統を基本にイノベーション(革新)の精神を浸透させ、新しい時代に挑んでまいります。

【四日市事業所】 三重県四日市市中川原四丁目1番15号

東 私たちは、製造業のお客さまが取り組む企業力強化に不可欠なデジタル化を推進するため、さまざまなソリューションをご提案しています。同様に日本の毛織物を支えてこられた御社も業務の効率化、技術伝承などの課題解決のため、デジタル化を推進されていると伺っております。ぜひその取り組みをお聞かせください。まず、御社のご紹介からお願いいたします。

小幡 弊社は、毛織物から紳士服、ユニフォーム、学生服などを手がけ、アパレルメーカーや百貨店のオーダースーツ売り場などに生地や商品を提供している他、MIYUKI CRAFTS SUITSという直営店が5店舗あります。今回ご訪問いただいている、ここ四日市事業所の敷地面積は35,000坪ほどあり、染色に適した鈴鹿山脈の豊富な地下水が湧き出る環境です。ここでは生地の生産を担っており、縫製工場は小樽、青森と長崎にあります。

東 では早速ですが、御社が愛知県デジタル技術導入モデル実証事業にて物流部門の業務の効率化として取り組まれている「RFIDを使用した商品情報の一括確認と所在探索」についてご説明いただけませんか。

小幡 まずは、弊社の課題である商品の入出庫管理の現状についてお話します。百貨店などのオーダースーツ売り場に並ぶ生地は、シーズンごとに全部入れ替えを行っています。日本の北と南では同じ時期でも需要が異なるため、秋冬物の商品は北の店舗から揃えて、春夏物の商品は南の店舗から揃えていきます。それ以外に店舗の売れ筋商品を補充したり、在庫がなくなった店舗に転送したりと非常に複雑な作業となります。また、都市部と地方部の店舗によっても売れ筋に違いがあり、商品を出し入れする専任者が店舗側とやり取りしながら行っています。管理するのは、この工場で作った生地以外にも、欧州やアジアから輸入した高級品やリーズナブルなものまで多種多様な生地があります。現在、オーダースーツの生地は1着分である3メートルにカットして個々にバーコードを付けて管理しています。その生地を箱に入れて入出荷するたびに一個一個のバーコードをスキャンする作業があり、これが結構大変なのです。送られてきた生地を棚に保管したり、その生地を出荷するためにピッキングして箱詰を行ったり、店舗から返品された生地を検査したりという作業が頻繁にあるため、時間もかかり間違いが発生する可能性もあります。そこで、バーコードタグからRFIDタグに変更し、箱の商品確認と所在検索がRFIDにより一括して行うことができれば、大幅な作業の効率化が見込めます。

東 店舗に並んだオーダースーツの生地を管理する大変さがよく分かりました。RFIDを採用したときの効率化の目標や期待する効果をお伺いしてもよろしいですか。

代表取締役社長

東 和久

Kazuhisa Higashi

小幡 そうですね。例えば、出荷時に生地のバーコードをスキャンして箱に入れる作業をRFIDに置き換えたとすると、その1箱当たりを1~15秒でスキャンして、さらに精度を100%にすることを目標にしています。現在、多い時には従業員5名で1日がかりで整理することがあり、それがRFIDだと1名で整理ができ、時間削減が期待できます。

東 これまで、RFIDを利用するためにさまざまな実証実験を重ねてこられたと思います。運用開始の時期はいつ頃になりそうですか。

小幡 まだ最終の実証実験を行っている最中です。やはり、いろいろな課題を解決するために時間がかかってしまいました。でも、RFID装置の絞り込みも終わりましたので、2025年中には本格稼働を行う予定です。またRFIDは、将来的に在庫管理にも活用したいと考えています。それから先日見学に行ったDXの展示会で、RFIDを使った固定資産管理を紹介されていたので、これにも興味があります。弊社の縫製部門にはミシンが200台以上あり、シールを貼って管理していますが、棚卸しで1台1台を毎回チェックする作業は大変で、そういう用途にも広げていきたいですね。

RPAの活用を広げるDX推進グループ

東 御社は新しい基幹システムを導入されるそうですが、そのお話をお伺いしてもよろしいですか。

小幡 新しい生産管理システムは、2025年から運用を開始します。既存のシステムは50年以上も使用しており、このシステムの仕組みを知る人がいないという状況でした。新しいシステムは、データ移行と運用テストを繰り返すだけでなく、発生した不具合の修正も繰り返しながら、やっと運用開始の準備ができました。

東 基幹システムは、私たちが生業としていますので、新システムへの移行の大変さはよく分かります。ところで、RPAは基幹システムで利用されているのですか。

小幡 RPAは、基幹システムからデータを出力したり、オーダーを入力したりする事務作業やファイル整理の作業に利用しています。弊社は、このような自動化に適した業務を洗い出して業務改善につなげていくDX推進グループを設置しています。このグループは、入手した最新の技術情報を社内イントラネットで発信したり、Excelのマクロで仕組みを作ったりしていて、自分たちの業務をいかに効率よくするにはどうしたらいいかを考えてDXに取り組んでいます。今回、生産管理システムが新しくなり、さまざまなデータの抽出が可能になったことで、DX推進グループを中心にRPAの活用を広げていこうと考えています。

東 新しい生産管理システムの運用が開始されれば、生産現場の全体の流れを可視化できるのではないですか。

小幡 そうなります。これまでベテランの社員であれば、どの機械を通っているのか経験で理解していますが、若い社員は分かっていませんでした。商品によって通す機械が違うため、機械の工程レシピは400以上もあります。今回導入する生産管理システムで、どの工程を通過したのかデータとして吸い上げて分析することで、例えば、生産計画に対しての実績はどうなのか、次の生産計画はどうするかなど、分析データの活用を検討していきたいと考えています。

東 それは御社独自のスマートファクトリー化ですね。

小幡 まさにそれを目指しています。建屋や機械は年季の入ったものですが、取り組んでいることは最先端技術だとしたら面白い工場ですよね。今後もいろいろなことにチャレンジしていきたいと考えています。

東 単にツールを導入しているのではなく、将来を見据えて、伝統と最新技術を融合したデジタル化に取り組まれていることは素晴らしいと思います。

将来を見据えた人材育成プラン

東 御社は動画マニュアルを使ったSOP(Standard Operating Procedures:標準作業手順書)を導入するなど、人材育成でもデジタル活用が進んでいると聞いています。

小幡 四日市事業所の特徴なのですが、約140名の社員のうち3割以上が10代、20代になります。一方で、30代の社員が圧倒的に少なく、ベテランから若い世代への技術伝承が一つの課題になっていました。それもあって、動画マニュアルのツールを使ったSOP動画を作成しています。

東 作成されている動画はどのような内容が多いのですか。

小幡 職人技の動画が多く、数は1,000を超えています。内容は、染色工程、生地の仕上げ工程、それから設計、生産指示工程、縫製工程などがあります。どれも30秒から1分程度の短いもので、若い社員が積極的に撮影、編集を行っています。動画の撮影でベテラン社員に聞きに行くと、いろいろ丁寧に教えてくれるそうで、若手とベテランのコミュニケーションにもつながって非常に良い相乗効果を生んでいます。また、現場には動画のQRコードを貼り付けている箇所があり、それをスマートフォンで見ることができますし、タブレットを置いている場所もあるので必要なときに動画を見ることができます。

東 SPO動画が成功した一番の秘訣は、若い社員が積極的に取り組んでいけるボトムアップの仕組みですね。この動画による教育効果も高いのではないですか。

小幡 新入社員の教育として、現場で作業する前に動画で学んでおくと習得のスピードが速いですね。また、人材育成の一環としてスキルマップの作成に取り組んでいます。多能工化を推進する上で、誰がどのようなスキルを持っていて、どのように教育していくか計画を立てる必要があります。個々のスキルアップを図る手段として、動画内容の理解度を確認するためのテストを実施するようにしました。

東 未来を見据えた人材育成は大切ですね。私たちにも、CDP(Career Development Program:キャリアデベロップメントプログラム)という社員のキャリアアップをサポートする仕組みがあります。社員が自己のキャリア目標や将来像を確認しながら成長することが重要です。

若い社員が活躍できる会社に

東 SDGsから生まれたビジネスもあると伺いました。御社の取り組みをぜひご紹介ください。

小幡 SDGsの関連の一つに、窒素が含まれているウールを肥料として使うことで土壌を改良し、生育を促す『ウールの畑プロジェクト』があります。工場内に作った畑をスタートに、四日市農芸高校、農家さんたちと協力しながらお茶や酒米を作っていて、酒米は県内酒造メーカーの日本酒や梅酒用原料で使用されています。他にもSDGsではないのですが、2023年に制服委員会を立ち上げ、不評だった制服から社員が誇りを持って働ける格好良い制服にリニューアルしました。また、社員がデザインした服のファッションショーを毎年開催したり、工場内に社員が自由にイラストを描けたりする業務以外のイベントもあります。

東 若い社員が中心に楽しみながら働くことを大切にしていきたいという思いを感じます。この働く環境がMIYUKIブランドを支えているのですね。

小幡 繊維業というのは、労働集約型の産業で一つ一つ手渡ししながら多くの人の思いをリレーのバトンパスのようにつなげていく業種だと思っています。弊社は120周年を迎えましたが、あくまで通過点の一つです。この先も長く続く会社にするためには、若い社員が活躍しながら安心して長く働ける環境作りを進めていきたいと思います。

東 この度は、大型機械が稼働する工場見学や御社独自のデジタル化、SDGsの取り組みについてお話をお伺いでき大変勉強になりました。本日はありがとうございました。