プロフィール

Vice President, Asia

Pacific Sales

Interwoven

Interwoven社

Interwoven社のアジア太平洋オペレーション副社長。

Interwoven社は、企業クラスのコンテンツ管理ソフトウェアの主要なプロバイダーで、NASDAQに上場:IWOV。

略歴

- カラカス、サイモン・ボリバー大学で、材料科学と冶金工学においてB.A.を取得。

- 東京大学で、冶金工学において修士号と博士号を取得。

- Trimble Navigation Limitedのトリンブル日本(株)の社長兼常務。

- SeeltFirst.comで、ストリーミングビデオとネットワークの領域に焦点を当て、製品管理と国際ビジネス開発の副社長。製品管理、戦略的な提携と製品ライセンスを担当。

現在に至る

はじめに

パブリックソリューション 統括部長

佐伯 勝敏

佐伯 新しい世紀の幕開けに伴い、Webによる商取引に対するニーズは日増しに高まり、どの企業もWeb対応のオンライン・アプリケーションを迅速に構築する必要性に迫られております。これからeビジネスを展開する企業は、これまで以上に厳しい市場競争に立ち向かわなければならないかと思います。

Web IT分野でご活躍のInterwoven社 Jose副社長に、世界の現状や今後についてお話をお伺いしたいと思います。まずは、御社の設立の経緯からお話いただけますか。

設立の経緯

Jose Interwoven社は1995年にアメリカ カリフォルニア シリコンバレーのサニーベールに設立しました。

Netscape、HP、SUNなどの会社があるところです。95年は、アメリカではインターネットのブームが始まり、普及した時期で、オンラインでいろいろなビジネスが始められた頃です。

あるシンガポールのエンジニアが、アメリカに留学し、その後もアメリカに残って、93年~94年頃、match.comというWebサイトの会社を経営していました。このサイトは、仕事で忙しくて相手が見つからない方に、インターネットを使って、自分のプロフィールを入力し、理想の相手を紹介するというサービスを行っていました。

インターネットが非常に普及しているので、Webサイトへのビジターが多く、新鮮なコンテンツをタイムリーに出していかなければならいという点で、非常に苦労していました。たくさんの人がサイトに訪れる時間帯に、Webサイトの内容を更新することはできないので、サイトにあまり人の訪れない真夜中の限られた時間で、多くの更新作業をしなければなりません。

また、多くの人が同時に作業をするために、ある人が修正したデータに別の人が上書きをしてしまったり、いろいろな問題を抱えており、莫大な量のコンテンツを維持しながら、新しいコンテンツをタイムリーにサイトに出していくということに、大変苦労をしていました。

このままでは、会社が伸びていかないので、コンテンツの更新を自動化し、人の手を介さないで、Webサイトのコンテンツを効率よくフレッシュなものに保っていくためのツールがないかと探しました。

1年かけて探しましたが、そのようなツールはなく、それなら自分で作ろうとmatch.comを辞めて、95年にInterwoven社を設立しました。その後、1年半かけて製品化し、97年にVer.1をリリースしました。match.comと同じような悩みを持っている会社はたくさんあります。

特に、コンテンツ、情報の量がきわめて多い、または、1日に何度も内容を更新しなければいけない、つまり、Webサイトを常にフレッシュなものにしておかなければならないという会社、Cisco、GE、E*Tradeなどが最初のお客様でした。

佐伯 .com企業とは、どのような企業のことですか。

Jose Webを使ってビジネスをする。トラディショナルなビジネスではなく、オンラインのみでビジネスをする企業のことです。amazon.comやyahooなどで、BtoC*1ですね。クリックス・アンド・モルタル*2の方が、BtoB*3に力を入れています。

米国では3年前は、非常に大きなWebサイトを抱えているのは.com企業でした。今は.com企業ではない一般の企業の方がアグレッシブにWebサイトを使ってビジネスをするようになっています。

あっという間に5年過ぎましたが、2000年末のお客様の数は、653社、そのうち70%がアメリカの企業、30%が海外のお客様です。アメリカ以外の展開は始めたばかりで、まだ1年足らずですから、非常に注目度は高いと思います。

コンテンツとは?

Jose コンテンツというと一番最初に浮かぶのは、文章、映像、写真などですが、それだけではありません。

お客様の情報、社名、従業員数などもコンテンツです。お客様からの発注書もコンテンツ。受発注の情報、会社が持っている人事情報、会社が使っている教育用の教材もコンテンツです。

コンテンツというのは、企業がビジネスを行うための基本的な情報と考えていただければ分かりやすいと思います。

佐伯 今まで、コンテンツというと映像や音楽、データなど単機能的なものを指していましたが、さらに先に進んで、情報そのものをコンテンツと呼んでいるわけですね。

Jose 映像、音声だけではビジネスになりません。どの企業にも伝票があると思いますが、その伝票もコンテンツです。伝票のフォーマットや、その中に書かれている内容もコンテンツです。

そのように考えていただくと分かりやすいと思います。製造業でも銀行でも、いろいろな情報を持っています。その情報つまりコンテンツを使って、ある流れで作業が行われて、内部や外部と取り引きが行われ、ビジネスが成り立ちます。

何かの目的で情報が動いて目的を達成し、次の作業、別の作業へと流れていきます。情報が動く流れ、これはいわゆるワークフローですね。一般的に企業では、その流れを、紙をベースにした社内便を使うか、オンラインでペーパレスで実施するかだと思います。

どちらの方法でも、伝票はある流れに沿って動き、誰かが許可をしたり却下したりして、動きます。社内ですとイントラネットが使えるのです。企業WebITのBtoE*4でのオンラインでは、まず紙代が要らないだけではなく、会社が何処にあってもいい。いろいろな部署が離れていても近くても効率良く仕事ができます。

社内便ですと届くのに時間がかかりますが、オンラインですと、瞬時に届きます。仕事が速く進められる。同じ作業が半分の時間ですんでしまう。つまり、生産性が上がり、直接売上につながる会社、利益につながる会社になります。

企業は、Webという手っ取り早いローコストのインフラを使って、自分のビジネスを運営しようということを、当たり前に考えています。情報、コンテンツを社内で流して、対社外、対パートナ、対ユーザすべてをひっくるめて一貫した形で今までの社内が持っていたプロセスに沿ってやっていきましょうというのが我々の提案です。

企業Web IT化

佐伯 あらゆる業務をWeb IT化の対象として考えてみると、コンテンツが山ほどあるということですね。

Jose 今まで使ってきた情報、コンテンツをWeb ITにのせるために特別なことをしなければいけないと思っているようですが、そうではないのです。

今までは、旧ITといわれている社内のオンライン化、社内の情報システム部門、それが、今の時代ではWeb ITといいます。Webというプラットフォームに乗ってITを変えているだけの話です。

アメリカでは、当たり前です。Webというのは非常に安くて効率がいいので、利用することはみんな決めているのです。

日本では、今まで旧ITのために投資してきた膨大な金額と同じような金額を投資しなければいけないと思っているので、「う~ん」というお客様も多い。でもそうではないのです。

今までの旧ITで投資してきた金額の1/10で、今まで以上に仕事の効率をアップできます。伝票のフォーマットがあります。伝票の中に入っているものがコンテンツですね。その伝票を使った社内の業務もある。取引先ともあります。

この伝票の中に入っている情報を部分的に使って、発注する場合もあります。旧ITですと、伝票が2つ、3つ、4つ要りますが、Web ITですと、伝票1つで話が済みます。仕事がそれだけ短縮できます。

なぜなら、中に入っている情報と伝票のフォーマットを別々に管理できるから、部分的に使う、再利用する、一括管理するということで、きわめて単純化できるからです。

佐伯 今、日本では、スーパ電子政府化が進んでいますが、あれもそういうものの一環で、申請をしようとすると、自分の名前を10ヶ所も20ヶ所も記入しなければいけない。その項目が1つで全部流用できるということと同じですね。フォーマットはいくつかあるけれどもデータはひとつということですね。

Jose 日本の場合でも最近新聞に出ているのは自動車業界です。自動車業界はパーツの調達をWebで行っています。また、印刷業界は資材の調達を全てWebで行う。そのような会社が増えてきています。

アメリカの2年前の状態だと思います。かなりの投資をしなければいけないと思われているのですが、そうではない。インフラもありますから、投資対効果は非常によく、我々の650社のお客様の経験から、長くても半年で効果がでます。

企業Web IT化の3要素

佐伯 日本でももっと文化が成熟してくると、企業のWeb IT化を進めていかないと生き残っていけないというのが世界のレベルですね。

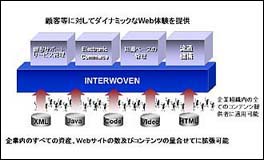

Jose 会社としてWeb IT化をしない限り競争に負けてしまいます。Web IT化をするためには、3つの要素が必要です。まず、コンテンツインフラストラクチャーを整備すること。これは我々が提供しているものです。

もうひとつは、トランザクションインフラストラクチャー。やりとりをする、受発注や決済をする、eコマースです。eコマースといっても、単に物の売買だけではなく、伝票を送る、発注書を送る、請け書を貰ったということもeコマースです。

取り引きを管理したり、実行するエンジンが必要です。3つめの要素は、アプリケーションインフラストラクチャーです。これはコンテンツインフラのコンテンツとトランザクションインフラのエンジンの入出力でWebでページが生成されて表示される、いわばWebサーバーです。

Webというのは、iモードでも、PDA(携帯端末)でも、インターラクティブTVでもかまいません。

事例

佐伯 BtoBとBtoCとBtoE(エンプロイ)とに分けるとユーザの代表的な企業はどこでしょうか。

Jose BtoCで代表的なお客様は、システムの巨大さから見ればシスコです。シスコは1日に25億円の売上をオンラインであげています。世界でトップを争うBtoCのサイトです。

また、銀行も多いです。香港上海銀行、ドイツ銀行、シティーバンクなどです。

BtoEの代表的な例はインテルです。

全社で使いますので、最終的には8万人のユーザがアクセスします。BtoBこれは一番多く、650社の中で7割ぐらいを占めます。GE、コンパック、インテルなど、同じ会社でいろいろな使い方をしていただいています。

同じ私どものインフラでBtoB、BtoC、BtoEすべてを構築できます。

佐伯 非常に大規模な企業にInterwoven社の商品が向いているように見えるのですが、どうでしょうか。

Jose そうではありません。代表例で申し上げるのは皆さんがご存知の大企業です。

例えば、台湾セミコンダクター・マニファクチャリング・コーポレーション、ここは世界で一番大きな半導体メーカーです。この会社は、BtoBのために当社のシステムを導入していますが、取引先300社とのシステムのために導入しています。

イントラネットでも、BtoCでもありません。システムのスケールとしては非常に小さく、10ユーザです。小さなシステムでも投資対効果をきちんと出しており、今はBtoEへ展開しようとしています。

佐伯 会社の規模にかかわらず、コンテンツを管理してそれが売上や収益、経費の削減にもつながる。従来の、ホームページを作ってメンテナンスをするという狭い範囲の業務ではなく、企業が今後生き残っていくためにBtoB、BtoC、BtoEというものを全部視野に入れてどこから始めるかということですね。

今の段階で会社の規模に関係なくそういうことができるような拡張性のあるシステムをInterwoven社は提供しているということですね。

Jose 重要なのは、最初行った投資がいつまでも生きるということです。システムそのものが拡張性のあるものでないといけない。それがポイントです。Webサイトのホームページが5ページしかなく、そのメンテナンスしかしないという企業であれば当社のシステムは不要です。

そうではなくて、伝票の例で企業のWeb IT化をするということからみれば、特別なことをせずに単にコストを削減したり、事業の内容を拡大したり、お客様に手が届き(アウトリーチ)、いろいろなお客様に出会えます。

ビジネスの拡大です。企業戦略のことですから拡張性を持たせ、今投資をした分、5年後も活かすようにしてほしいですね。

Cisco Systemの事例

- Cisco Connection Online(CCO)

Cisco Systemsは、インターネットのネットワークにおけるグローバル・リーダーとして、世界最大のインターネット商業サイトCisco Connection Online(CCO)を公開しています。

このサイトは、50万ページものコンテンツからなり、月々5,000万ページを顧客、経営者、仕入れ業者、投資家の方々に提供しています。 - Interwovenを使用するまでの問題点

CiscoのWeb開発者は、自社のコンテンツ管理アプリケーションを改良してきましたが、コンテンツ・ファイルが開発環境と実稼動環境の両方で保存されていたため、Web資産を最新のバージョンにすることは困難な作業でした。

また、ユーザが"ライブ"サイトに直接アクセスして、コンテンツを追加するため、新しいファイルを公開すると互換性の問題が発生していました。 - Interwovenの導入

これらの課題を解決するため、1998年に発表されたInterwoven TeamSiteとOpenDeployを使用し、CiscoはWeb資産の90%を新しいInterwovenソリューションに移行し、1999年11月に本稼動しています。 - 開発期間の短縮

Interwovenソリューションの最も重要な特徴は、TeamSiteのバージョン管理機能です。開発者は、データ検索、抽出に時間をかけずに、過去の資産を迅速に探し、そのバージョンに戻すことができます。

さらに、TeamSiteのSmartContext QA機能により、テストするファイルを別のサーバに移動させなくても、サイト全体のコンテキストでCCOに対する変更を実行し、テストすることができるようになりました。 - グローバルな製作が可能

Ciscoには、全世界に23,000人を越える従業員がおり、その大半がCCOへコンテンツを送信しています。以前は、このようなグローバルな開発がうまくできていませんでした。

ところが、TeamSiteで複数のブランチを作成することにより、複数のチームが、企業全体で共通のWebコンテンツをベースにした共同作業を効率良く進めることが可能になりました。その他にも多くの利点を企業にもたらしています。

アジア

佐伯 アメリカと比べて日本は2年ぐらい遅れているということですが、アジアと日本の状況を見たときはどうでしょう。

Jose アジアの方が進んでいます。日本は文化的に保守的なところがあって、スタート時点は遅いけれども、スタートするとスピードが速いという特徴があると思います。

アジアは国々は地理的にも離れていて、いろいろな言葉があり、こういうものでも使わない限り、今の経済に競争力がつかない。アメリカと同じようなスピードではありませんが、日本よりは早くこういうものを取り入れています。

佐伯 アジアの中で進んでいる国はどこですか。

Jose シンガポール、香港、オーストラリア、この3つですね。オーストラリアが一番進んでいます。

佐伯 中国はどうですか。

Jose 中国は良く分からないですね。全体として把握できないですが、進んでいる地域としては、シンセン、広東で、上海はこれからですね。中国はまだ.comのブームです。

中国でインフラも整えているのは、中国の企業よりは、外資系の企業で、これらの企業が中国のWeb IT化を推進していると思います。

日本での動向は

佐伯 アメリカやアジアの企業Web IT化の状況を見て、日本は今年、どういう風に変わっていくと思いますか。

Jose いろいろなレポートがありますが、企業アナリストがおっしゃっているのは、日本も含めて、2001年は、情報システム部門が行う投資のうち、一番プライオリティが高いのはコンテンツです。

最近日本では、IT化が叫ばれていますが、Web IT化ということでいえば、最先端の企業から入ってくると思います。Sony、トヨタなど。銀行でも、東京三菱さんがパーソナルバンキングをWebでやり始めています。日本の場合、代表的な会社、トップがやってみるという年だと思います。

金融業界はもっと先行しています。ジャンルは問わず、メーカのトップクラス、リテール小売業界、スーパーマーケットやコンビニも含めて取り組むでしょう。通信・電話会社は一番進むと思います。

やらないと一番困る会社だからです。

佐伯 各省庁や自治体の動きはすさまじく、今の業務をどう電子化して、フォーマットは沢山あるけれども、項目、最小の単位のコンテンツをどのように自動化し、受け入れる側もどのように処理をするか、そういう形で昨年から中央省庁が動き出しています。そのレベルで地方自治体も動き出しています。

Jose 日本の官公庁は、旧ITに今までかなり投資をしてきているので、どこまで脱皮できるかでしょう。

佐伯 既存データは既存データのままおいておくのですか。

Jose それが問題なのです。おいておくのではなく、既存データを使うのがポイントで、逆に言えば、それがWeb IT化の味噌です。

使えるということをマーケットに訴えていかなければいけません。既存データはそのまま使える。大きなことをやらなくても使えるのです。

HZSへ

佐伯 HZSは製造業の皆様にも大変お世話になってきて、また次の新しい技術をご提案していきたいと思っていますし、製造業以外にも官公庁、GPSのマーケットもありますので、企業IT化というソリューション提案ビジネスを行っていきたいと思っています。

コンサルティング的な要素が強いエンジニアリング的な要素が強いセールスマン、コンサルティングセールスエンジニアをお客様に通用するような形で磨いていきたいと思うのですが、HZSがこういう世界でどのように進んでいけば、お客様のために業界のためになるでしょうか。

Jose HZSの強みは、今までやってきたビジネスの知識、メーカでの分野の知識、ノウハウが強みだと思います。

例えば、CADシステムにしても、CADを使って設計したもの、そのファイルをWebにのせるかどうか、簡単な話ですが、そのファイルがどんなファイルでどんなサイズで、どんなフォーマットでできたか、全て分かっていて、そのプロセスも分かっているので、そこが強みだと思います。

製造業界、特に中堅以上のところに、ノウハウの経験が強みで生かせると思う。旧ITからWeb ITへの橋渡しの提案ができる立場にあると思います。

佐伯 BtoCの世界では、amazon.comも大変だと言われ、成功した事例があまりないと言われていますが、当社のビジネスの、「旅の窓口」は大成功を収めつつあります。

「旅の窓口」の運用に、Interwoven社の製品を日本で最初に導入し、今後、大きく展開すると期待しています。今日は、お忙しいお時間を、どうもありがとうございました。

*1 BtoC:Business to Comsumer 消費者向けの取引のこと。

*2 クリックス・アンド・モルタル:店舗や倉庫などを構える従来型のビジネスモデルは、「ブリックス・アンド・モルタル」(レンガと漆喰)と呼ばれ、オンラインに比べ古臭いビジネスモデルと言われていたが、オンラインと店舗・倉庫の両方を活用するビジネスモデル(オンラインとオフラインの両方を組み合わせた形態)が登場し、これが、「クリックス・アンド・モルタル」と呼ばれるようになった。

*3 BtoB:Business to Business 企業間取引のこと。

*4 BtoE:Business to Employee 企業組織の構成員である個人へのシステム的バックアップサポートのこと。