施設の主要な情報を集約する

核燃料サイクル開発機構 人形峠環境技術センター様は、ウランの探鉱、製錬、転換から、日本で自主開発した遠心分離機によるウラン濃縮技術の研究、開発をされていました。2001年3月にウラン濃縮原型プラント運転終了により、現在、使われた施設を安全でより合理的に解体、処理、処分を行うための技術、研究に取り組まれ、解体エンジニアリングシステムを開発されようとしています。

今回は、MicroStation、PlantSpaceの導入の背景、その後のご利用と効果についてのお話を中心に、環境保全技術開発部 次長 安念外典様、環境計画課 荒谷昌輝様にお話をお伺いしました。

事業概要

昭和30年l1月に日本で初めてウラン鉱床の露頭が人形峠で発見されました。これを機に人形峠でウランの採鉱、製錬試験が始まり、ウランの分析や、ウラン鉱石を製錬してイエローケーキ(酸化ウラン水和物)にする技術開発を行ってきました。その後イエローケーキを転換して六フッ化ウランに変える転換技術開発を行い、次いで六フッ化ウランを商用の原子力発電の燃料として必要な濃度までU235の濃度を高めるウラン濃縮技術の開発を行ってきました。

次長 安念 外典 様

人形峠のウラン鉱石埋蔵量は少なく、品位も低いことが調査の結果分かりました。また日本には有望な鉱脈がないということからウラン探鉱の中心は海外に移りました。現在、その活動は終了しています。製錬転換技術についても、昭和56年より天然ウランを用いた試験を開始し、回収ウランの転換試験、実用化試験を行い、平成11年に終了しています。また、ウラン濃縮技術開発は昭和54年より、パイロットプラントによる運転試験を開始し、原型プラントによる実証試験、実規模試験装置による試験を経て、平成13年3月に運転試験を終了しました。

これら一連の開発を終えたことから、今後は、施設及び設備を廃止することに目標が移ります。安全に解体、処理する技術を開発しつつ、人形峠環境技術センターの廃止措置を進めることになります。

核燃料施設の廃止に関しては、国内ではこれまで小規模なものはありますが、大規模な施設では当センターが初めてになります。解体、処理、処分に至る分野は実績の少ない分野ですので、ここでの解体経験や開発技術がその後の施設廃止に反映されることになると思います。

解体、処理を検討するにあたって、まず、安全に処理するための技術を確立することが必要です。それから、どのような解体方法、処理方法が適切であるかを検討していきます。廃止措置技術は他の技術開発とは違い、目標機能で技術を選択する理由にならず、安全性の他に経済性、社会性のこともありますので、多面的に総合的にアプローチする必要があります。

このためには様々なデータを収集する基礎的な段階、それからデータを取得した上での絞込み段階、そして実行できるか実証する段階とありますので、これからそのステップを着実に踏んでいきます。2001年から、製錬転換の施設の一部解体を始めたところです。

「製錬」 鉱石から目的の金属を取り出すことを製錬といいます。ここでは目的の金属はウランです。

「転換」 製錬後のウラン(イエローケーキ)または使用済核燃料から取り出されたウラン(回収ウラン)から核分裂するウラン235を遠心分離機で濃縮できるように六フッ化ウランにすることを転換といいます。

「濃縮」 天然のウランはほとんど核分裂しないウラン238で、核燃料とするウラン235の割合が少ないため、この割合を高めることを濃縮といいます。

導入の背景

一般に独自に開発したシステムソフトの上に、後から民間で開発された技術を取り込もうとすると、システムの修正が非常に多く発生します。それが基本的な技術に関わることであれば、修正するより作り直した方が手っ取り早いでしょう。そういう意味で、初めから、民間の基本技術を取り入れた上に、独自の利用ソフトを構築した方がより汎用性があり、保守も容易で、維持コストも少なくてもすむ、加えて利用者の裾野が広がるのでないかと考えられるので、民間のシステムソフトとのリンクを前提として解体エンジニアリングシステムソフトの開発を検討することとしました。ここでリンク相手として重要なソフトには3次元CADがあります。

市販CADの選択にあたっては、まず汎用性があること、利用者が望む機能を具備していること、実用的であること、不足する機能を補うためのソフト開発費用等で決まるのではと思います。また、私どもの場合は利用期間が何十年というオーダなので、長期間に渡って生き残れるソフトであること、またその間のソフトのメンテナンス性が重要です。そのためには、非常に基本的な部分がしっかりできていなければいけないと思います。

このような理由で、1999年12月にMicroStation、PlantSpaceを導入し、解体に必要な施設情報のデータを入力して、活用しています。まだ、導入して数年ですので結論が出たわけではありません。これから私どものニーズに合うようにカスタマイズを低コストで行いたいと考えています。また、カスタマイズの過程で、機能的に難しく、そのことが本質に関わることであれば、別のシステムを検討することになりますが、現在まで問題なく順調に進んでいます。

利用と効果

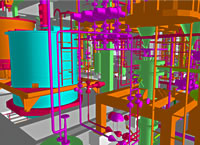

■施設情報の集約

導入の効果としては、施設情報を入力したことにより、精度の高い均質な情報を一元的に管理・利用できるようになったことです。当センターには、主要な施設として濃縮工学施設、原型プラント施設、製錬転換施設の3つがあります。各施設内の管理区域では、放射性物質を扱っていますので、普通の建物のようにいきなり重機で壊すわけにはいきません。解体の仕方を考えないといけません。そのために施設情報を3次元CADにデータとして蓄積しますが、そのツールとしてMicroStation、PlantSpaceを使っています。ここでは施設をモデリングして3次元化していることも含めて、いろいろな情報を集約しています。

ひとつには幾何情報で、施設及び設備の構造情報です。それから設備を解体するには材質の情報が必要なので、材質情報を幾何情報に付加します。その次に、除染するためには放射性物質による汚染情報が必要となります。放射性物質に汚染されているもの、汚染されていないものの区別も必要になります。また、どの程度汚染されているのかを示す情報も必要になりますので、これも付加します。除染の結果も処理後の情報として付加します。このような施設に関するあらゆる情報を3次元CADデータに持たせて、履歴をたどれば、その施設を解体するための情報を全部引き出せるようにデータとして蓄積する予定としています。

荒谷 昌輝 様

主要3施設については、2003年度ぐらいに一通り、入力の予定ですが、他の施設についても順次予定しています。これまでの作業で問題と言えば図面からの入力となるので、実際は改装してあったりして、図面と実物が異なっている場合があることです。データと実物との照合が不可欠となっています。

■解体シミユレーションを使用して

MicroStation、PlantSpaceでの解体シミュレーションを通じて予想した結果が実際の解体作業の結果と一致する成果が得られています。

また事前にシミュレーションすることで、作業員を教育できますので、安全面でのリスク回避につながっています。そういう意味で導入効果は出ていると思います。導入することの費用対効果については解体が一部で始まったところであるので、具体的な評価は現時点で難しいと考えます。

解体シミュレーションの初期の機能ではソリッドモデルの任意切断ができない、重量の計算ができないなどの制限がありました。それについてはHZSへ依頼してコマンドの追加をしましたので、今は解体作業に伴って、切断や材質ごとの物量の集計ができるようになっています。

■解体物の管理

MicroStation、PlantSpaceは、解体した後の解体物の管理でも使っています。

シミュレーション上で切断すると、その切断片にナンバーを付けます。そして実際にも解体したときに解体片に同じようにナンバーを付けて、CADデータと実物をリンクさせて解体物を管理しています。解体片はドラム缶に入れますが、ドラム缶1個1個にも、この施設のここの設備を解体したときに発生したものであることをデータ化して保存しておきます。こうすることでドラム缶の管理で必要な情報もすぐに検索できます。

管理区域の解体物の多くは、放射性廃棄物になりますので、一般の産廃処分場には持っていけず、放射性廃棄物処分場に処分することになります。しかし、人形峠環境技術センターなどで発生するウラン系廃棄物については処分基準が決まっておらず、国内に処分場もできていません。将来処分基準が制定された時に、保管されていた解体物を効率的に処理・処分するために解体物情報の追跡管理は必要です。

■データ量

1つの施設での3次元CADモデルのデータは、数百MBほどです。アニメーション等に加工すればデータ量は増加します。今はできるだけ情報を取っていますので、3次元CAD以外のデータもあります。例えば、解体片であればどういう形状か分かるように、解体片1枚、1枚デジタルカメラで写真を取ったりしています。そのほかにもビデオデータ、文字データなどいろいろなデータがあります。

■CADの使用例

濃縮工学施設に遠心機処理設備があります。この処理がどのように行われるのかを一般の人にわかり易く説明できるように、各工程をMicroStation、PlantSpaceでシミュレーションしてPR用のアニメーションを作っています。

今後の課題と取組みについて

■解体エンジニアリングシステム

人形峠環境技術センターでは施設の解体を通じてデータを集めて、廃止措置の措置計画、作業実務計画、作業管理、廃棄物管理などの業務を一貫して支援する解体エンジニアリングシステムと名づけられた支援システムを開発し、最終的にはサイクル機構内外の施設に対して、このシステムを利用していただけるように考えています。

開発にあたっては経済性がポイントになってきます。このため、外部に開かれたソフトであることが重要と考え、PlantSpace、MicroStaitionを使っていこうと考えています。現在、HZSに協力いただいてPlantSpace、MicroStajtionのモデルを使ってシミュレーションして、それを直接解体の計画立案に使えるように開発を進めています。一旦を紹介すると、従来はPlantSpace、MicroStaitionでシミュレーションをした結果を見て作業指示書、工事計画表を作るというワンステップがありました。これがシミュレーションをしたあとに直接計画書が出せるようになると、計画段階で使うマンパワー、人件費、作業時間を短縮できます。解体エンジニアリングシステムの解体作業の部分で、できるだけ合理的に検討し、自動化を図りたいと考えています。この解体エンジニアリングシステムは、まだ構築中ですが、一部の機能は既に実解体作業に使っています。

これから主要な施設が順次、解体される予定となっており、種々のデータを集積しながら、より便利性の高いシステムとしていきたいと考えています。ここで開発された手法は、以後の核燃料施設の廃止措置にも適用できるものでシステムを拡張することにより、核燃料サイクル施設全般の廃止措置に係るシステムとしていきたいと考えています。

HZSに期待していること

ひとつはPlantSpace、MicroStaitionで情報を集約していますが、原子力施設の解体は最終の処分に至るまで10-30年の長い期間になります。その間、情報を管理していく上で、HZSには長期的なサポートを期待しています。ふたつ目は、見学者にPlantSpace、MicroStaitionでシミュレーションする機会が多いので、ビジュアル的にアピールする能力をアップして頂きたいと思います。一般的にもビジュアル関係の機能というのは進歩しています。データの共有もそうですが、Webを使って他のところでもデータを共有して見ることができるなど、見た目のレベルアップをして欲しいです。

また、バージョンアップしたときのデータの互換性、他のアプリケーションとのリンクといった機能が追随していくことも必要です。現状のHZSのサポート体制は助かっています。これからも施設を解体するためのデータ入力を行う一方、そのデータを使用する解体シミュレーション作業が発生しますので、今後ともHZSにはいろいろなサポートをお願いいたします。

おわりに

核燃料施設を解体するに際しての安全性、経済性、社会性どれに対しても非常に配慮された解体技術を確立されようという、いろいろなお話をお聞かせいただき、非常に勉強になりました。

大変お忙しいところ、貴重な時間をさいてお話を聞かせていただき、ありがとうございました。この場を借りてお礼申し上げます。

HZSは核燃料サイクル開発機構人形峠環境技術センター殿にて構築・適用されているツールの販売及びサポートの業務を代行しています。

■主な特徴

(1)材質別体積・表面積・重量計算

(2)解体手順の構造化表示

(3)機器等のオブジェクト任意切断・解体

(4)切断・解体物の保管計画

(5)物量評価レポート

■ソフトウェア動作環境

Intel PC (PC/AT互換機)

OS:Windows NT4.0 ServicePack6aまたは Windows2000 SP1以上

CPU:Pentium600MHz以上推奨

RAM:512MB以上推奨

MicroStation/J TriForma V7.1以上

* PlantSpace、MicroStationは、米国Bentley Systems社の商標です。その他記載されている製品名は各社の商標または登録商標です。

* 解体計画策定支援ツールの著作権は核燃料サイクル開発機構にあります。皆様には日立造船情報システム(株)がお届けします。

センタープロフィール

核燃料サイクル開発機構 人形峠環境技術センター

| 所在地 | 岡山県苫田郡上齋原村1550 | |

|---|---|---|

| 沿革 | 昭和30年11月 | ウラン鉱床の露頭発見 |

| 昭和32年8月 | 旧原子燃料公社人形峠出張所の開設 | |

| 昭和34年5月 | 採鉱試験開始 | |

| 昭和39年7月 | 塩化ウラニル製造試験開始 | |

| 昭和51年11月 | 六フッ化ウラン転換試験開始 | |

| 昭和54年9月 | ウラン濃縮パイロットプラント運転開始 | |

| 昭和57年12月 | 回収ウラン転換試験開始 | |

| 昭和63年4月 | ウラン濃縮原型プラント操業開始 | |

| 平成4年8月 | 脱硝工程高度化確証試験開始 | |

| 平成6年8月 | 回収ウラン転換実用化試験開始 | |

| 平成8年9月 | 回収ウラン再濃縮開始 | |

| 平成11年7月 | 回収ウラン転換の実用化試験運転終了 | |

| 平成13年3月 | ウラン濃縮原型プラント運転終了 | |