社会インフラにおける国の科学技術政策に参画

社会インフラの基盤である橋梁や道路などに関するソフトウエア開発や販売、コンサルティングサービスを提供するJIPテクノサイエンス株式会社様は、日本電子計算株式会社様より2003年に分社・独立し、昨年20周年を迎えられました。これまでに数多くの実績を積み上げてきた同社の強みである科学技術と情報技術をもとに、新分野、新技術に取り組みながら、産学官の連携で国際的な社会インフラにも貢献されています。今回は、未来に向かった挑戦と技術の発展について、代表取締役社長の家入様にお話をお伺いしました。

科学技術部門から生み出す鋼橋、コンクリート橋の設計システム

代表取締役社長

家入 正隆 様

Masataka Ieiri

【本社】 東京都千代田区九段南一丁目3番1号

【設立】 2003年4月1日

【従業員数】 253名 (2024年4月1日 現在)

【登録】 建設コンサルタント 国土交通大臣登録 建30第7975号

東 JIPテクノサイエンス株式会社様は、同じNTTデータの国内グループ会社であり、私たちがご提供する設計受託の橋梁原寸処理サービスにおいて、御社の鋼鈑桁・任意断面鋼箱桁橋製作情報処理システムMIPSONと任意形薄肉鋼構造物製作情報処理システムMASTERSONを利用しています。御社の事業をご紹介するに当たり、まずは沿革と経営ビジョンについてお聞かせください。

家入 私たちは、1962年(昭和37年)に設立された日本電子計算株式会社が母体となっています。この日本電子計算株式会社の設立当初から私たちの前身である科学技術部門は発足しています。当時の科学技術部門では、簡単なフレーム計算に取り組んでいました。その後、路面線形計算、平面格子解析といった微小変形理論を用いた構造解析が計算可能になりました。こういった構造解析による断面力の算出が簡単にできるようになったことで鋼橋の設計システム、コンクリート橋の設計システムの開発に進みました。鋼橋もコンクリート橋も両方の設計システムの開発をやっている会社は、日本では私たちだけです。

このように構造計算や設計のシステム開発を行うと、その次に出てくるのが工場のCIMシステムです。このCIMにはCAE、CAD、CAMそしてFAといった要素技術が必要であり、こういった要素技術を製造分野でのシステム化を進めることで、ものづくりにおける設計から製作までの情報がつながって回り始めるわけです。そして、ものづくりのシステムが整備されていく過程で、大きな変革となったのが設計業務です。昭和40年代から50年代では、手書きの設計計算書と設計図面であった時代が、設計システムからの計算書自動出力と図面や材料の自動化そしてCADによる修正といった大きな変革を作り出したのです。そして建設コンサルタンツの成果を下流工程である工場(ファブリケータ)へデータをうまく流さなくてはいけないということで、設計から製作までの情報連携につながっていきます。この流れは、コンクリート橋より鋼橋の方が20年ほど早く、工場のシステムによる合理化がうまく進んでいったように思います。

このような沿革を経て、2003年に日本電子計算株式会社から科学技術事業部を分社化し、JIPテクノサイエンス株式会社を設立しました。

代表取締役社長

東 和久

Kazuhisa Higashi

東 御社のウェブサイトを拝見すると、社会インフラ分野などにおいて技術的なミッションを掲げられ、楽しみながら事業に取り組まれていることが伝わってきます。

家入 やっていることは大変ですが、私たちの事業は二つあって、ソフトウエアを作ることと、そのソフトウエアを使った土木技術を極めていくことです。この両方をやっているからこそ事業を楽しめるのかもしれませんね。それには、おのおのの技術者がうまくコミュニケーションを取れるようにする必要があり、そのため経営ビジョンにもいろいろなキーワードを入れています。

東 将来を担う若手社員には、多くの失敗を重ねながらその失敗から学び次につなげていってほしいと思っています。それには自由な発想でのびのびと仕事ができるように、その環境を整えていこうとしていますが、御社の取り組みに通じるところがありそうですね。

企業理念 ~私たちの使命・目的~

私たちは、科学技術と情報技術に特化した高度技術者集団として社会基盤整備に関わるソフトウエア開発やコンサルティングなど各種サービスを通じて、安全で暮らしやすく環境に配慮した国際社会の発展に貢献します。お客様と共に成長することを第一と考え、新しい分野や新しい技術に挑戦し続け、新たな価値を継続して創出します。

ビジョン ~私たちが在りたい姿~

私たちは、「C3」の実現を目指します

Challenge チャレンジ

先駆者としてあくなき挑戦をし続けよう

Change チェンジ

変化を恐れず常に変化し続けよう

Create クリエイト

新たな価値を創造し世の中を豊かにしよう

戦略的イノベーション創造プログラムへの参画

東 御社は、海外への展開を積極的に行っていらっしゃいますが、アフリカでも事業をされていますね。

家入 アフリカ向けの事業の発端は、新聞紙面でインテル研究所の博士の記事を目にしたことが始まりです。それは、「mote(モート)」というコンピュータネットワークにおける無線化の記事で、世界で無限の広がりを持つ無線ネットワークを構築するという内容でした。今もその新聞記事を保管しているのですが、この記事を読んだとき、農業であろうが工業であろうがさまざまな分野で使えると感じました。この無線ネットワークは軍需用として開発された技術で、人感センサーや温度センサーなど、各種のセンサーを搭載した装置をパラシュートでばらまいて、各装置が信号を自発的に広げていき、ネットワークを形成させていくという技術です。そして、搭載した人感センサーで、動くものと捉えた瞬間に信号を送り、どこで何が動いたか検知できるシステムになっていました。これは面白い、とにかくばらまきさえすれば何か情報が拾える、情報さえ捉えることができれば、それもネットワーク施設は不要でかつ瞬時に収集できれば、何かができると思いました。

東 新聞記事が発端で新しい事業のアイデアが生まれたわけですね。

家入 そうです。すぐにこれを取り扱っている日本の企業を調べて早速、連絡を取りました。そうすると反対に「無線通信で多量データの高速化をしたいという大学の先生がいるが、誰も実現できない」という相談を受けることになり、「うち、やります」と即答したところ、それが東京大学工学部の長山智則教授だったのです。その研究というのが、モニタリングデータ、特に3軸加速度応答値の高速転送で、通信プロトコルの確立やマルチホップや多重化通信による効率化でした。この研究開発の後で相談を受けたのが、加速度応答値の活用技術として、道路の路面性状のでこぼこを評価するため、国際的に使われている国際ラフネス指数(International Roughness Index:IRI)へ数値化することの高精度化でした。現況の技術としては、レーザプロファイラーで道路全体のデータを何万点も取っていきます。一般的に測定用の専用車両で行うのですが、その価格は数億円はかかります。それを加速度応答値だけでやろうという、大胆な考え方でした。

今では、その性能を追求していく取り組みが急速に広がっています。

東 この時の東京大学の長山先生との出会いが、アフリカの事業に展開していくわけですね。

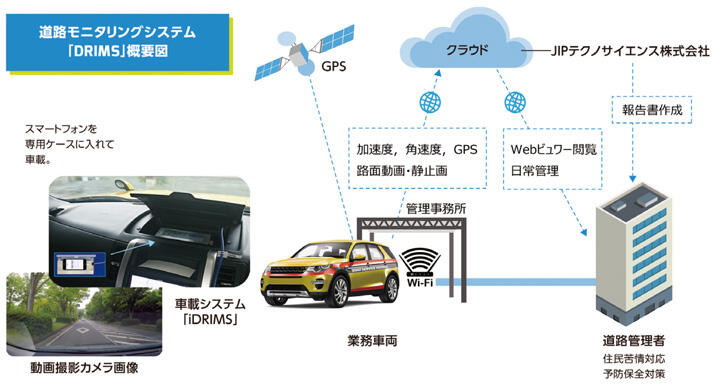

家入 今、私たちがアフリカなどに展開している路面調査システムDRIMS(ドリムズ)という製品は、スマートフォン1台で道路の路面性状の評価を行うシステムです。この技術は、内閣府の戦略的イノベーション創造プログラム(Cross-ministerial Strategic Innovation Promotion Program:SIP)の支援を受け、私たちと東京大学で研究開発を行いました。このSIPの実施期間であった5年間は地獄のような日々でしたが、その地獄をくぐり抜けたおかげで、科学技術に関する研究の難しさ、国からの支援の意義、どのような目標値を持って取り組んでいくのか、身をもって経験することができました。さらに、大学の先生とも出口戦略について一緒に話し合うことが大事だと思いました。このような経験をしたおかげで、大学とのネットワークも広がり、そのSIPの延長線上で、独立行政法人国際協力機構(JICA)との連携ができ、公益社団法人 土木学会(JSCE)との連携もできました。こういった連携は、国際展示会や講演会へと広がり始めます。特に、海外進出においては一企業ではアポイントメントの取れない海外の政府機関や大学、企業へのルートが確立できるのです。またODA案件になれば国の戦略となり、企業投資予算では展開不可能な地域への展開も可能となってきます。

このDRIMSの展開を促進する目的で、大学パートナーと企業パートナーによるコンソーシアムを組織化しています。この組織に今年、ケニアも加わりました。また途上国だけでなく、先進国への導入に注力しています。新たな国への展開において大学パートナーは強い力を発揮していただいています。東京大学、長崎大学、長岡技術科学大学の先生方が、海外の先生たちとネットワーク上で「DRIMSの紹介」をしていただくと、いつの間にか試験運用まで進んでいきます。

これまで私たちは、SIPの第1期、第2期、第3期にて採択をしていただいています。やはりSIPは、一企業で研究開発を行うのとはレベルが全く違います。SIPに採択してもらうには大変な労力が必要ですが、研究費が国から支援されるため、自社研究開発費の負担が少なくなり、国の後押しがあることで大きな信頼を得られ、そして幅広い人脈によってネットワークを築くことができます。ですから私たちのような会社の規模でも海外進出がしやすくなっています。

東 面白いお話ですね。御社の取り組みは大変参考になります。ところで、先ほどお話いただいた人感センサーを搭載した装置は、電池で稼働するのですか。

家入 そうです。電池です。非常に省エネ型でスリープモードが基本になっています。人感センサーや温度センサー、光センサーなどのセンサー類は、通信そのものに電力をあまり消費しません。やはり一番私たちが苦しんだのは3軸加速度です。その周波数が200から500ヘルツになると、それだけの3軸方向の加速度応答値をずっと送り続けるので、電池がボトルネックになりました。

東 新しい技術でいうと電力の地産地消という考え方があり、そうすることで電線が不要になります。また、微弱電流だけであれば、熱を利用して作れるのではないかという話も聞きます。そして、自分で電力を供給できる技術が将来できるのではないでしょうか。

家入 そうなのですね。公共道路や橋に各種センサーを設置しようとしても、やはり電力供給がネックとなり、費用を考えると自発的に発電できることが理想です。ソーラーパネルや風力もいろいろ試しましたが、それでも工事費用が高くなり、今後の課題は電力供給です。

10年後のありたい姿「Create the Future」の思い

東 御社の将来に向けて10年後のありたい姿、「Create the Future」について思いをお聞かせください。

家入 私たちのビジョンは、Challenge(チャレンジ)、Change(チェンジ)、Create(クリエイト)のC3というのが基本になっています。3はC×3ではなく、Cの3乗を意味します。つまりCを継続的に続けることで成果は3乗になってほしいとの願いです。最後のCreateは難しいと思うのですが、創出できるような社員になるには、一人一人が自分自身を変えることです。変えるというのはDXでも、自分の机の上をキレイにすることでもいいので、日頃のルーティンに浸るなということです。前進していないのは後退していると同じことだと言えるでしょうし、その意味でもChangeは大きなファクターですね。だからこそ、目標を設定しなくてはいけないのです。よく言っているのは、5年後の目標を作って3年たったら見直して、その時に目標のどのくらいにいるのか、もし半分到達していたら、残りの2年間で達成できるのか、達成できないようであれば見直して、そこから改めて5年をスタートしてもいいということです。5年の間にそういうサイクルをしっかり作って目標設定すると、それに対して自分がどう変わっていくべきなのかを考えることになります。これがChangeの一つですね。

それから、海外の技術と競い合っても勝てる社員の技術者育成と、人にディペンドしない技術への変革を目指しています。技術者には、技術を何かの形に変えてもらい、それを世界にアピールできるような会社になってくれたらいいと思うところです。それをこの「Create the Future」の言葉に込めています。

東 では、10年後のありたい姿を掲げられている御社が取り組む社会インフラのライフサイクルについてお伺いしてもよろしいですか。

家入 既にSIPの第3期で取り組んでいる内容となりますが、BIM/CIMを活用したデジタル化による情報共有です。社会インフラの計画、設計、施工、点検、維持管理計画、経過観察、補修補強設計といったライフサイクルの情報の連携は重要課題であり、建設業界では、これまで情報がつながっていなかったコンサルタンツ、ファブリケーター、ゼネコン、それから発注者まで入れた業界全体の情報を一元的に管理できる情報データベースを作るというのが、この取り組みです。

基幹となるデータベースには発注者情報を含めたすべての設計情報と製作ディテイルデータ、その後の点検データや補修・補強設計データなどが格納され、誰でも必要な情報が取り出せ、その情報を変更したら、いつ誰が何を変更したかといった変更履歴も併せてアップロードしていきます。そうすることで、データ変更がどのプロセスによって起きた事象であるかを知ることができます。またアップデートされたデータの影響を関係者へ知らせることで、連絡の遅延や欠落を避けることも可能となります。

データベースへのアクセスは共有APIを作成する予定です。このAPIを公開することで、業界各社が保有するシステムとの連携が可能となります。将来的にはAPI認定組織を立ち上げ、各社が作成したAPIの共有化を図ることで、業界全体の効率最適化につながればと願っています。土木業界全従事者の作成するデータが有効に蓄積されるデータベースを構築し蓄積していくことで、企画、設計、施工、維持管理のライフサイクルの全プロセスの全体最適化の仕組みを作ることができます。

日本の総力を上げて海外に打って出る

東 冒頭でお話したように、私たちは御社の橋梁設計システムを活用した受託サービスを行っています。今後、私たちに期待することがあればお願いします。

家入 私たちが得意とするのは建設業ですが、御社は製造業に強いと思います。そしてオリジナルのCADを製品として持っているので、いろいろな工場とのネットワークができる可能性があります。そういう意味で、本当にうらやましいと思っていました。工場の中には、さまざまな課題があるはずです。例えば、工場のラインのあり方、それから機械故障の検知、あるいは人の配置、部材の保管場所の管理などです。これほどITが面白く活用できる環境が揃っているのはそれほど多くないと思います。それを解決していくステージがあって、御社と協業していくことができるとしたら大きな魅力を感じます。

東 ビジネス的な協業ということで話をすると、どうしても小さくなりますが、日本のものづくりをどのように支えていくのか、さまざまな業界をどうしていくのか、ということになれば、たぶんいろいろな話ができると思います。

家入 今後、データマネジメントの世界できちんとした標準化ができあがれば、ゼネコンやファブリケーターであっても、海外のコンサルタンツを使おうが、海外の工場を使おうが、どのような形でも、きちんとマネジメントできる体制が整っていくと思います。あとは、マネジメントができる教育をきちんと受けていくと、どこのどんな物件でも対応できます。そういうものを日本の総力を上げて作って、トップマネジメントができさえすれば、海外に打って出ても勝てると思います。

東 御社の取り組みは、将来の日本のために必要だと思います。今後、私たちでお役に立つことがありましたら、ご協力させてください。ご活躍を応援しております。

本日は、貴重なお時間をいただき、ありがとうございました。

関連するソリューション

関連するソリューションの記事

- 2021年07月10日

-

4事業部のご紹介(3)

造船・橋梁ソリューション事業部