| PLM事業本部 開発統括部 PLMソリューション開発部 第二開発グループ 主任技師 田中 秀樹 |

とある会社で

営業の佐藤さんが新規の案件を取れそうなので、設計の山本さんに相談に来ているようです。

多少、誇張はしていますが、全て筆者の想像で書いたことで、何処かの会社をイメージしたわけではありません。

鈴木さんも本来はCADを使った設計が主要業務ですが、自分の作業を効率良く行うためにしたのであろう工夫が、悪い状況に陥った結果となってしまいました。

このような、個人に依存した知識のことを「暗黙知」という表現で表すことができます。

暗黙知と形式知

「暗黙知」という単語を企業経営論の中で最初に使用したのは野中郁次郎と言われ、その著書(下記参考文献参照)の中で、本来暗黙知という言葉が持っていた意味とは異なり、企業が成長する中で培われてきた経験や勘など、企業風土のように言葉や数式に表すことができない知識を指す単語として使い、この意味のほうが一般化したものとなりました。

その対極を指す単語として、「形式知」が用いられます。

暗黙知を表すキーワードとしては、次のようなものをあげることができます。

- 主観的:個人に依存した知識

- 経験的:個人の経験的な知識

- 同時的:その人といる時にしか分からない知識

- アナログ:コンピュータ化できない(かもしれない)知識

一方、形式知を表すものとしては、以下のキーワードになります。

- 客観的:誰もが知り得る知識

- 理論的:整理され体系化された知識

- 順序的:過去に蓄積された知識の集合体

- デジタル:コンピュータ化された知識

野中氏の著書を詳しくは読んではいませんが、一概に暗黙知の状態であることが悪で、形式知へ変換することで知識・ノウハウが広く伝承される状態になり、良いことである、と言っているわけではないように思います。

日本の製造業が得意とする、創意・工夫こそ暗黙知そのものを指す言葉であり、それ無くして、いままでの、そして将来の日本の成長を望むことはできないと言えます。企業で働く社員の暗黙知をどう上手に活用できるかが、課題である、と説いているのです。

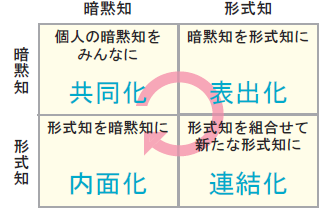

その著書の中で4つの変換モードがある事が指摘されています。(下図)

- 暗黙知→暗黙知(共同化)

個人の持っている暗黙知をチームのみんなで共有できるようにする、OJTやスキトラにあたる。 - 暗黙知→形式知(表出化)

暗黙知を誰もが理解できる形式に残すことで、設計基準の文書化やシステム化に相当する。 - 形式知→形式知(連結化)

蓄積した形式知を組み合わせ、新たな形式知を生み出すこと。 - 形式知→暗黙知(内面化)

新たな形式知が暗黙知となることで、企業が継続的に成長することになる。

暗黙知と形式知の間に4 つの変換モードがある、という指摘は非常に示唆に富んでいます。

自分の仕事の仕方を振り返ってみても、個人一人ひとりは技術と経験を持ち、効率良く対処していますが、そのノウハウが部署内どころかグループ内ですら共有されていない状況が、多く存在するようです。

その状況を改善するには、暗黙知を形式知に変換しなければならない、ということは容易に理解できます。

しかし、個人の暗黙知をみんなの暗黙知に変換する共同化がまず何よりも重要なことである、と言うのは忘れがちです。

特に我々SI ベンダーは、二言目には、「**さんの持っているノウハウを見える化しましょう。」とか、「PDMを導入し、設計情報の入れ物を準備しておけば、日々の作業の中でナレッジが自然と蓄積されていきます。」と発言しがちですが、その前提には設計部署全員が同じ暗黙知を共有していることにある、と理解する必要があります。

継承可能なノウハウにするために

日本の製造業は、最大手企業から中小の会社まで、その風土はある意味均質で全般的に高品質・高効率である、と言われてきました。

しかし、少子高齢化による技術者育成不足、温暖化対策・不況・円高による製造現場のグローバル化と、均質であった製造現場が様変わりせざるを得ない状況にあります。

このような状況下、本稿の最初で記したような状況が製造現場で起こっており、その管理運用ノウハウが担当者個人に依存しているのであれば、私どもが、簡単導入PDMとして提案しているドキュメント管理システム「SPACE-Doc」をご検討していただきたいと思います。

SPACE-Docは次のような特徴を持っています。

- Windowsライクな簡単操作

- ユーザごとのアクセス権で安全運用

- ファイル単位の履歴管理

- 高いカスタマイズ性

これらに加え、新しいバージョンでは、弊社のCADである「Space-E」や3Dデータビューア「Darwin」との親和性を高めた機能を搭載する予定です。

SPACE-Docは、管理運用ノウハウ(暗黙知)を設計部署全体で共有するための、簡単でかつ強力なツールとなります。

参考文献

- 「知識創造企業」 著:野中 郁次郎、竹内 弘高 東洋経済新報社(ISBN-10: 4492520813)

- 「暗黙知の次元」 著:マイケル・ポランニー 筑摩書房(ISBN-10: 4480088164)