この未曾有の経済状況下でPLMを考え直してみる

(簡単導入PLM:SPACE-Doc、Darwin)

| PLM事業本部 開発統括部 PLMソリューション開発部 主任技師 田中 秀樹 |

はじめに

「PLM技術レポート」ではPLMをキーワードとして、CATIAのカスタマイズや3D CADデータのビューワなど、生産性の向上を目指した事例をご紹介してきました。しかし、昨年度末から米国発の経済不況は日本国内の製造業にも大きく影響を及ぼし、IT投資削減やワークシェアリングの導入など、製造現場では今まで以上に負担が増大するような状況になっていると思います。

このような状況下で、PLMの実現には高価なソフトウェアを導入しなければならない、運用開始までに要件定義など準備期間も必要になると、導入検討を見合わせる例も出てきています。そこで、改めてPLMとはどのようなものなのかを考え直してみるのも、今後、より効果的な施策を講じるためには重要なことではないでしょうか。

改めてPLMを考え直してみる

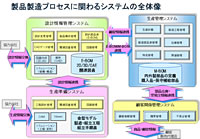

PLMとは製品のライフサイクル全域にわたって製品情報を一元的に管理し、全体最適を目指す仕組み、と定義されています。ここで、そのライフサイクルを、電機製品のような消費財を想定して、図1のようなフェーズに分けて考えてみます。

企画フェーズでは、経済動向や市場分析などから売れる製品仕様を策定し、需要予測に基づき製品投入時期などを計画します。試作フェーズでは、要素技術の研究や新商品の構想設計、実験などが行われます。量産フェーズでは、設計された製品を既存設備で製造できるかの検討を行い、材料調達から部品加工・組立てまで適正なコスト・品質で納期どおりに生産することを目指します。そして、計画通りに顧客に製品が販売され、故障や不具合の対応が確実に行われることが求められます。さらに、現在では、環境関連規制への対応強化を求められ、製品や部品・材料の確実な廃棄だけでなく、リサイクル・リユースなど、静脈系から動脈系までの統合的な環境対策が不可欠になっています。

上述したようなライフサイクルの説明は、教科書的にある一面だけを記したものであり、会社の規模、製品の種類、生産手法の違いにより、各社各様の業務プロセスが存在するものと考えることができます。また、各フェーズ毎に実施する部署や会社が異なる場合も想定できます。このように複雑に人と処理と情報の流れがからみあう製品のライフサイクル全域を全てカバーする仕組みがPLMなのでしょうか?

全体最適か部分最適か

PLMという名称が広く使われだしたのは、2000年頃からだったように記憶します。その頃よく目にした言葉は、「データの一気通貫」、「統合BOM」、「ベストプラクティス」などでしたが、今ではあまり見かけなくなりました。

NDESのお客様は、自動車、電機、産業機械の製品メーカ、部品メーカ、金型メーカなど多岐にわたりますが、どのお客様にお伺いしても、製品ライフサイクル全域において、それぞれ得意分野のITツールを持つ会社のソフトウェアを複数適用されている場合がほとんどでした。その理由を考えてみると、前節で記したライフサイクル各フェーズでの業務内容が「計画系」と「実行系」に大別でき(図2)、それらを一つのITツールで統合的に扱うことは困難であったからではないかと思います。

計画系である需要予測や販売計画は、企業の方針や意思を反映して作られるはずで、ITによるシステム化の効率化が入りにくい属人的な領域として残り続けるのではないでしょうか。また実行系でも受発注管理や調達管理は、ホストコンピュータの時代より運用された息の長い基幹システムとして、既に存在している場合がほとんどであると思います。その結果、製品情報を上流から下流まで一気に通貫できず、一つのBOMをある時は設計部の、ある時は調達部の見たい形式で見ることができず、世界の優良企業が成功したやり方を、そのまま国内企業には当てはめることができないのでしょう。

そこで、今NDESが、そしてNDESのお客様が注目しているPLMを改めて定義してみると、設計領域で生成される設計情報を管理し、既存の実行系または計画系のシステムと連携することで、生産性の向上を目指す仕組みづくり、と考えます(図3)。ある意味、当初のPLMの定義からすると、部分最適を目指したかつてのPDMではないかと指摘されるかもしれませんが、製品製造現場の現実を目にすると、既存システムと疎結合で全体最適を目指すことこそ、PLMの現実解であると考えます。

NDESの考えるPLM

PLMを設計領域で生成される設計情報を管理する実行系システムとした時、設計情報とは例えば次のようなデータになります。

- 見積書(紙、Word、Excel)

- 仕様書(紙、Word、Excel)

- 図面(紙、イメージ、CADデータ)

- 部品表(紙、Excel)

- 設計変更指示書(紙、Word、Excel)

PLM/PDMの機能区分と説明は既に多くの資料がありますが、ここでは、4つの領域で設計現場に向けてソリューションを提案したいと思います。

- プロジェクト管理

- ドキュメント管理

- 製品構成管理

- 設計変更管理

■プロジェクト管理

国内製造業では、製造番号を作業単位として管理することが多いようです。その製造番号を製番と略して製番管理やプロジェクト管理とよばれています。

納入先ユーザ情報と製品設計・製造・納入などの大日程、デザイン・レビュー(DR)や出図などの詳細日程を作成し、進捗度合いの状況を見える化して共有する仕組みです。

■ドキュメント管理

先に記した設計情報を一元的に管理し、排他制御や最新版管理を行う仕組みです。3D CADのデータが対象の場合、CADの種類に合わせたツールを採用することでCADの機能を活かした管理を実現できます。

■製品構成管理

製品を構成する部品を親子関係で管理する仕組みです。親部品から子部品を探したり、子部品の親を探したりする正逆展開の機能で、共通部品の設計変更の影響範囲を確認することができます。さらに、部品に紐付けて環境関連情報や代替部品情報、使用期限情報などを持つことで、製造工程の不具合を設計時にチェックできるようになります。

■設計変更管理

設計変更のプロセスを電子承認のワークフローに載せる仕組みです。承認前データが他部署に流れるのを防ぎ、また、DRの結果を関係部署にメール配信し、承認済み設計情報を所定の保管場所に移動するなど、ドキュメント管理と連携することでさらに効果を出すことができます。

古くて新しい取り組み、ドキュメント管理

NDESは前節で示した4つの領域に対し、お客様にソリューションのご提案をしていきますが、本年度はまず、ドキュメント管理を中心にした活動を計画しています。

国内製造業の現場で、ドキュメント管理への要求が出てから4半世紀以上の長い年月が過ぎたのではないでしょうか。ペーパーレスというキーワードで、紙図面を破棄し、図面庫を無くしたい、図面台帳の代わりにもっと簡単に図面を検索し印刷できる仕組みがほしい、などの要求がドキュメント管理の発端でした。

手描きの図面がCADに変わり、部品表や仕様書がExcelに変わり、設計データはほとんど電子化されていると思います。しかし、その設計現場では、次のような課題が日々発生しているのではないでしょうか。

- ほしいデータが見つからない

- (だから、)同じ内容のデータをいくつも作ってしまう

- (さらに、)同じような名前のデータの最新版が分からない

- 他作業者のデータを上書きしてしまった

- 休んだ作業者のデータが取り出せないので、作業を引き継げない

- DRや検証会は紙図面で行っているので、後で辻褄を合わせる作業が大変

- 製造部にはCADが無いので、紙図面が必要

- バックアップ作業は作業者毎に行うので大変

簡単導入PLM

設計現場で発生している古くて新しい課題を解決する「簡単導入PLM」をキーワードに製造業のお客様の生産性向上に向けた支援を今後ご提案していきます。

簡単導入PLMの第1弾として、NDESの製品であるSPACE-DocとDarwinをセットにしたソリューション展開を企画しており、その概要をご紹介します。

SPACE-Docシステム構成の一例を図4に示します。SPACE-Docは設計情報(ドキュメント)を登録したり検索したりするサーバアプリケーションで、そのドキュメントを保存する領域を一つのPCで行う小規模な構成から、複数PCに分散させ、バックアップ処理の改善やセキュリティを考慮した構成まで、柔軟に対応することができます。

図5にSPACE-Docの操作画面を示します。通常お使いのPCでファイルを検索したりするエクスプローラと同じような操作性で、特別なトレーニングなどを受けなくても運用を始めることができます。さらにそのデータの管理手法としては、キャビネットとフォルダをイメージしたものになっており、キャビネット毎に利用する部署の作業者に異なるアクセス権を設定することで、より安全で確実な図書管理を実現することができます(図6)。

SPACE-Docの持つ機能として次のようなものがあります。

- ドキュメント属性定義

ドキュメントに任意の属性情報を付加することで、検索や帳票作成などに利用できます。 - ドキュメントの排他制御

ドキュメントをチェック・アウトすることで、他作業者が同じドキュメントを二重更新することを防ぐことができます(図7)。また、チェック・インする際にバージョン番号を更新することで、最新版管理ができます。 - ワークフロー

SPACE-Docに登録されたドキュメントの内容の承認を得るため、ワークフローを流すことができます。ワークフローに指定された担当者に通知のメールを配信や、ログイン時にお知らせ画面で通知することができます。

以下に、SPACE-Docを実際に利用さている事例をいくつかの活用シーンとしてご紹介します。

■活用シーン(キャビネット/フォルダによる管理)

多くのお客様で、社内のネットワーク上の特定PCのディスクを共有フォルダとして使い、設計情報を管理運用されています。その運用をSPACE-Doc上で行うことで、安全で確実にすることができます。SPACE-Docのキャビネットを作業中と承認済みのように大きく分け、各キャビネット内に製品の種類や部品番号、作業製番のようなお客様の管理しやすい体系のフォルダを作り、ドキュメント管理されています。キャビネットのアクセス権を使い、部署ごとに可視/不可視、編集可否などを設定し、チェック・イン/アウトやバージョン番号でドキュメントを管理されています。

カスタマイズを施すことで、ワークフローの処理に合わせて、ドキュメントをキャビネットから移動することや、採番コマンドでドキュメントを保管するフォルダ作成を容易にすることで、さらに効果をあげている例もあります(図8)。

■活用シーン(Space-E、AutoCADのデータ管理)

NDESのCAD/CAMであるSpace-EやAutoCADをお使いのお客様では、CADデータをSPACE-Docに登録する際にCADとSPACE-Doc側双方にカスタマイズをして、大きな効果をあげている例があります。

CAD上で図面の図面枠に記載された部署名・担当者名・製品番号・納入先などの情報を抽出し、SPACE-Docの属性情報として自動登録する処理です(図9)。ドキュメント管理でよく問題となるのは、データ登録時に属性情報をどれだけ正確に、そして漏れなく入力できるかです。どれほど優れた検索機能があっても、入力されていない属性情報は使うことができません。

さらに、CADデータの印刷時にSPACE-Doc上で検索した、異なる大きさの(A4/A2/A0)図面データを一括して所定のプリンタ・プロッタに出力することも可能です。

■活用シーン(見積書作成管理)

設計以外の部署でSPACE-Docを活用されている例です。営業部署では日々多くの見積書を作成されていると思います。SPACE-Docに見積書テンプレートを登録しておき、カスタマイズした画面から見積り内容を入力することで、SPACE-Doc側でExcelデータの見積書を作成し、見積り内容(客先名や金額など)を属性情報として登録するもので、見積り作業の一連の処理をSPACE-Doc上で実現しました(図10)。さらに、今まで述べてきたような、最新版管理、排他制御、ワークフローを併用することができます。

■活用シーン(金型設計・製造部門間でのデータ連携)

金型製作において、型構想設計は品質を大きく左右する段階といわれています。金型製作部門を持つ製品メーカにおいても、金型を別会社に製造委託するような場合においても、製品設計部門と生産準備部門、金型調達部門、金型設計部門、金型製造部門間で、製品設計データ、型設計データの授受のタイミングは、金型製造の、ひいては製品製作期間に大きく影響を及ぼす要因でした。

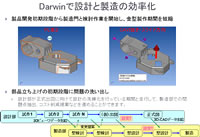

金型製造部門や金型製造メーカでは、製品メーカから製品形状をIGESやSTEPなどで入手され、金型設計を開始されています。正式な金型図面の出図前の試作3DモデルをDarwinビューワデータで共有し、Darwinのもつ型構想表現機能を使用して、金型構想設計を前倒しで実施している事例があり、効果をあげています(図11)。さらに、SPACE-Docを導入することで、先の例で紹介したようなキャビネット/フォルダ構成を作業製番/作業中/承認済/製品形状/金型モデル/ビューワデータで構成し、金型設計部門と金型製造部門間で安全で確実なデータ交換をされています。

おわりに

PLMとは、一つのITツールやソフトウェアを指すのではなく、製品製造を行う各社が製品の生産性向上を目指して、各様の考え方を明確に持つ、ということだと思います。

本年度NDESは改めて、設計領域のドキュメント管理に注目して活動し、皆様にソリューションのご提案をしていきます。

100年に一度と言われる経済不況がまだ続いていますが、V字型とはいかないまでも、ナイキ型で回復するとの予測も出ています。今年後半から来年に向け、お客様と一緒になって効果的な施策を作るお手伝いができれば、と切に思う次第です。