『ものづくり』のエンジニアを育成する

「和の精神のもと、健康・真面目・努力を校訓にし、世界に貢献する人の育成をめざす」を建学の精神に掲げ、1964年に明星大学は開学しました。2004年に大学創立40周年を迎え、新時代に合わせた学部学科やキャンパスを整備されています。2007年4月に日野キャンパスをリニューアルされ、19階建ての新シンボル棟は2層吹抜けでゆったりした雰囲気の交流空間があり、ランチルームや図書館など、共有スペースをたくさん設けて、天気が良いと遠くまで見渡せる上層フロアなど気持ちよく学習や研究に専念できる環境が整っています。

今回は、理工学部 学部長 機械システム工学科 教授 濱口 和洋 様、准教授 亀井 延明 様にCATIA V5を使ったカリキュラムの内容や学生フォーミュラカーの設計などのお話をお伺いしました。

理工学部 機械システム工学科について

機械システム工学科

教授 濱口 和洋 様

機械システム工学科は、「ものづくり」の典型的な学科です。当学科では、1~4年生まで一貫した体験型授業を実施し、機械設計から製造まで新技術に適応した設備とカリキュラムにより、新時代のエンジニアを育成しています。

卒業生の就職先は、輸送機器、発電・動力機械、精密機器、工作機械、電機、環境機器、食品機械などのメーカの他に、最近はコンピュータ業界にも活躍の場が広がっています。その中でも製造業は、自動車メーカ、自動車関連メーカが多く、「ものづくり」の技術力が必要な業種です。

6年前にCATIA V5を導入

前任の設計製図を担当されていた先生が辞められて、私が担当することになりました。そこで、授業内容を見直そうとNDESに相談するとCATIA V5を設計ツールとして使うことを提案されました。またその頃、自動車関連でCATIA V5を使用するメーカが多くなり始めたこともCATIA V5導入を決めた大きな要因でした。

ところが導入を決めたのはいいのですが、高額なCATIA V5を導入することに反対の意見もありました。

しかし、これからの大学にはCATIA V5のような設備が必要だという学長の理解が得られたので、翌年に導入することができました。今から6年ほど前のことです。その当時は、東京近辺の大学でCATIA V5を教育用として導入されているところは、あまり無かったと思います。

現在では、50台のCATIA V5を授業で使っています。また、情報学部の情報学科デジタルクリエイトコース でもCATIA V5を学ばせたいということで、設計製図の授業を実施しています。

CATIA V5を使ったカリキュラム

機械システム工学科

准教授 亀井 延明 様

1、2年生でCATIA V5のオペレーションの基礎を習得するために、まず1年生の前期で「基礎3D-CAD」を受講して一点ものの部品を作ります。そして、1年生の後期と2年生の前期で機械製図を受講した後に、2年生の後期の「3D-CAD」の授業で、作った部品を組み合わせて製品にしていくアセンブリを学習します。

次の3年生の前期、後期では機械設計製図があり、模型スターリングエンジンを設計します。ここでは応力解析も行います。最後の4年生になると前期にCAD/CAMの授業があります。

そして卒研では、プロジェクトでフォーミュラカーやロボットなどの形状の設計に必ずCATIA V5を使っています。

- 1年生前期:基礎3D-CAD

- 1年生後期、2年生前期:機械製図Ⅰ、Ⅱ

- 2年生後期:3D-CAD

- 3年生前期、後期:機械設計製図Ⅰ、Ⅱ(模型スターリングエンジンの設計、小型往復動圧縮機の設計)

- 4年生前期:CAD/CAM

- プロジェクト(学生フォーミュラカー、ロボコン・・)

- 卒業研究

【基礎3D-CAD(1年生前期)】

■投影図⇔製品のイメージトレーニング

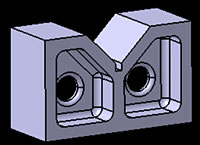

2次元図面の投影図から3次元形状の製品図にするイメージトレーニングをCATIA V5を使って実習します。

■部品作成の操作

部品作成、編集コマンドを使って部品を作成します。

【3D-CAD(2年生前期)】

■モデリング

部品を作成し製品を組立てます。

■製作図面

部品図、組立図を作成します。

【機械設計製図Ⅰ、Ⅱ(3年生前期、後期)】

■設計課題について

(1) 熱力学、材料力学、機械力学、機械材料など機械全般に及ぶ基礎知識を必要とします。

(2) 設計プロセスの中で、強度計算などいろいろな設計計算を経験できます。

(3) 設計課題の機械やその部品展示、その試運転などを通じて学生の五感に働きかけます。

(4) 部品点数が多くならないようにします。

■模型スターリングエンジンの設計

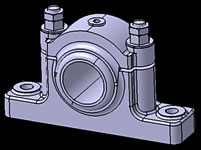

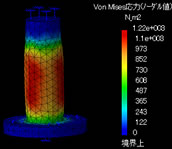

まず、作動ガス温度、ピストン直径・ストローク、軸出力などを設計計算し、構想図を作成します。次に部品をモデリングして強度解析を行い、アッセンブリした後に運動チェックや干渉チェックを行います。そして、組立図、製作図を作成します。

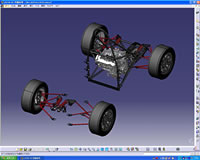

アッセンブリ状況

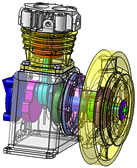

■小型往復動圧縮機の設計

設計計算するのは、吐出圧力、ピストン直径・ストロークで、後の工程は模型スターリングエンジンと同じです。

【CAD/CAM(4年生前期)】

モデリングした形状からCAM機能を使ってNCデータを作成し、工作機やRPで造形まで行います。

【フォーミュラカー、ロボットの設計、製作】

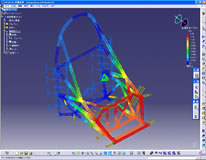

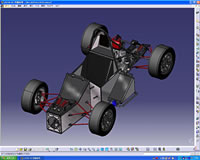

フォーミュラカーやロボットを設計、製作し、大学間で競い合う「ものづくり」コンテストへの参加を促進しています。このようなコンテストに出場することで実践を通した「ものづくり」技能を身に付けることができます。2007年開催された「第5回全日本学生フォーミュラ大会」では、機械システム工学科と電気電子システム工学科の学生チームが出場し、61校中15位に入りました。競技は、デザインやコスト等の3つの「静的審査」と、加速性や耐久性などを競う4つの「動的審査」で行われました。

アッセンブリ

【卒業研究】

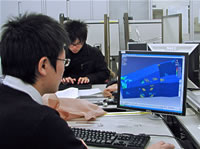

卒研では、必ず設計ツールとしてCATIA V5を使っています。CATIA V5は、朝8時~5時30分の間でマシンが空いていれば、いつでも使用できます。

研究テーマとして、フォーミュラカーのボディの強度をCATIA V5で検証している学生もいます。前方ボディの形状を変えることでサスペンションの向きが変わったり、加速したりブレーキをかけたりするときの強度の違いなどです。去年のボディは四角形、今年は六角形だったので、強度が立証できれば、次から画数を増やしていく方向で検討できるので、より強度を考慮したボディを設計できます。

CATIA認定技術者資格

CATIA認定技術者資格試験は、年4~5回校内で実施しています。受験する学生はCATIA-Trainer(NDES製品)で学習して試験に臨んでいます。この資格を持っていることで、就職するときに優位な会社もあります。実際にCATIA認定技術者資格の取得が採用される要因のひとつだと説明している会社もありました。

当学科では、CATIA認定技術者資格などの資格取得がスムーズに行えるカリキュラムになっていますが、さらに、資格取得者数が増えるように力を入れる予定です。また、NDESから提供してもらっている製図やインジェクション金型などの教材を使って学習しています。

スターリングエンジンを用いた発電・給湯システムを開発

「スターリングエンジン」は、太陽熱、バイオマス、廃熱など熱エネルギーの種類を問わず、運動エネルギーに変換できる環境に優しい熱機関です。この度、「スターリングエンジン」を用い、「木質ペレット」を燃焼して電力を発生させて、その廃熱からお湯を沸かすシステムを構築しました。「木質ペレット」は、製材時に出るおが屑や廃材などを加工した固形燃料で、灯油などと比較すると燃焼時のCO2が大幅に減少できる環境に優しい燃料です。この「スターリングエンジン」と「木質ペレット」を使った発電・給湯システムが、幅広く利用されるためにもさらに研究を進めています。

(濱口/齊藤研究室)

人間工学を中心とした「ものづくり」

人間工学に基づいた「ものづくり」の研究を進めています。例えば高齢者に優しい靴作りです。特殊な足の形をスキャンして、フルオーダの木型にすることで、リハビリに使う靴や自分にフィットした歩きやすい靴を作ることができます。スキャンしたデータは、CATIA V5に取り込んでCAM機能を使って木型を作っています。「歩行バランスによる健康靴作りシステム」では、高齢者に優しいデザインシステムを開発研究しています。

(亀井研究室)

おわりに

卒研でCATIA V5を使っている学生の方々の話をお聞きしました。強度解析の結果を見ながら検討している様子はまさにエンジニアそのものです。習得した知識を基に「ものづくり」の現場でご活躍されることを期待しています。

大変お忙しいところ、貴重な時間をさいてお話を聞かせていただき、ありがとうございました。

大学プロフィール

明星大学

URL https://www.meisei-u.ac.jp/(外部サイトへ移動します)

| 開学 | 昭和39年(1964年) |

|---|---|

| 日野キャンパス | 〒191-8506 東京都日野市程久保2-1-1 |

| 青梅キャンパス | 〒198-8655 東京都青梅市長淵2-590 |

| 学部構成 | 理工学部(建築学科、環境システム学科、化学科、物理学科、 機械システム工学科、電気電子システム工学科) 人文学部(心理・教育学科 教育学専修、心理・教育学科 心理学専修、国際コミュニケーション学科、人間社会学科) 経済学部(経済学科、経営学科) 情報学部(情報学科 コンピュータ科学コース、情報学科 コンピュータ応用コース、情報学科 デジタルクリエイトコース) 日本文化学部(言語文化学科) 造形芸術学部(造形芸術学科) |

関連するソリューション

関連するソリューションの記事

- 2021年07月10日

-

4事業部のご紹介(2)

製造ソリューション事業部

- 2019年01月01日

-

CAD/CAMシステムオンラインサポートサイト

e-support リニューアル公開のお知らせ

- 2017年01月01日

-

3DEXPERIENCE Platform ENOVIA V6による

プロジェクト管理のご紹介

- 2016年10月01日

-

3DEXPERIENCE Platform ENOVIA V6による

BOM管理のご紹介

- 2016年07月01日

-

CATIA V5 ENOVIA V6

バンドルパッケージ(ASO3X-JP)のご紹介

- 2014年10月01日

-

トータルソリューションのご提案(1)

STLの活用例

- 2009年10月01日

-

導入支援レポート(第2回)

「経験」に基づいた導入支援における金型テンプレート構築方法

- 2009年07月01日

-

導入支援レポート(第1回)

「経験」に基づいた導入支援の進め方

- 2008年07月01日

-

PLM技術レポート(第7回)

CATIA V5を使用した設計業務におけるカスタマイズ事例

- 2006年01月01日

-

PLMレポート(第4回)

「型設計効率50%UPを実現させるために」

- 2005年10月01日

-

PLMレポート(第3回)

「型設計効率50%UPを実現させるために」

- 2005年07月01日

-

PLMレポート (第2回)

「型設計効率50%UPを実現させるために」

- 2005年04月01日

-

PLMレポート(第1回)

「型設計効率50%UPを実現させるために」

- 2002年10月01日

- PLMソリューション CATIA V5のご紹介