「Space-E V5、CATIA V5を使用した、

カスタマイズ事例(穴あけの自動化)」

| システムソリューション統括部 開発技術部 大阪サポートグループ 田中 信治 / 堀川 茂稔 |

はじめに

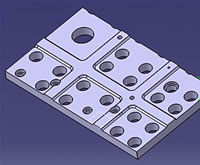

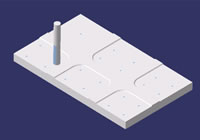

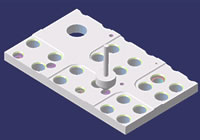

前回までは、金型設計における運用事例でしたが、今回は、 Space-E V5およびCATIA V5を活用した、穴あけ加工データの自動作成事例をご紹介します。PLM(プロダクト・ライフサイクル・マネジメント)の観点から、設計部署で一度作成した3Dデータを、設計要件を考慮したうえで、後工程の穴あけ加工データが自動で作成できれば、効率の向上が図れ、ミスも削減できます。例えば、ひとつの穴フィーチャーを指示すれば、その情報から必要な工程(センタードリル+ドリル+面取り等)が設定されます。そして、適切な工具が検索され、回転数や送り速度を自動で設定することができます。それでは、その方法を説明します。

操作手順

工作機もしくは被切削材ごとに、今までの経験(ノウハウ)を加味した工程カタログを用意することで、短時間で加工効率の良い加工データを作成できます。また、新しいノウハウを確立したときは、それを工程カタログに登録することで、誰でも最新のノウハウを活用することができます。

【工程カタログの作成】

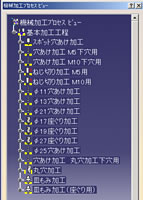

工程カタログの作成は「機械加工プロセスビュー」で実行します。ここで、使用する工程を登録します。

図2の工程カタログでは、下記の①~④のパターンを想定しています。

①単純穴(3工程)

「センタードリル」

「ドリル」

「面取り(皿もみ)」

②座ぐり穴(4工程)

「センタードリル」

「ドリル」「座面」

「面取り(皿もみ)

③Φ40以上丸穴(3工程)

「センタードリル」

「下穴ドリル」

「スパイラルフライス」

④タップ穴(4工程)

「センタードリル」

「下穴ドリル」

「ねじ切り」

「面取り(皿もみ)」

次に、各工程で「チェックの設定」、「パラメータの設定(式の編集)」、「治工具の検索」を行うと、ノウハウを蓄積することができます。

■チェックの設定

チェックの設定は、フィーチャーがどのような場合にこの工程を追加するかを判断する際に利用できます。例えば、フィーチャーにねじ切りの情報があれば、タップ工程を追加する場合や、穴の径が40mm以上の場合はドリル加工ではなく、エンドミルによるスパイラル加工する場合などに適用できます。(図3)

■パラメータの設定(式の編集)

フィーチャーの情報を考慮して、経路計算時のパラメータを設定できます。例えば、面取り工具で加工をする際の加工深さに、「穴直径/2+1mm」を設定したい場合などに適用できます。(図4)

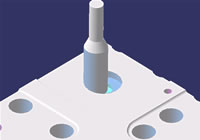

■治工具の検索

フィーチャーの情報を考慮して、適切な工具を検索することが可能です。例えば、穴の直径と同じ径の工具を検索することができます。(図5)

【フィーチャーへの適用】

工程カタログをフィーチャーへ適用するには、「機械加工プロセスアプリケーション」コマンドを使用します。(図6)

【工程のソート(並べ替え)とマージ(合併)】

工程カタログを適用した直後は、指示したフィーチャーの順番で工程が登録されています。そのため工具交換の効率が悪いので、「自動順序付け」コマンドを使用して、ソートとマージを行います。このコマンドでは、オペレーションタイプ(加工の種類)や工具直径や工具番号などにより、ソートすることができます。また、これらのソートの条件は、それぞれ優先度を設定できるので、きめの細かいソートを行うことができます。(図7)

(上図をクリックすると拡大図が表示されます)

【シミュレーション】

ビデオモードでシミュレーションを実施し、工具の動作を確認します。(図8)

【ポスト処理】

Space-E V5でポスト処理を実行し、NCデータを出力します。

おわりに

今回は、CATIAやSpace-E V5の標準機能である工程カタログを使用した、穴あけの自動化をご紹介しました。簡単な操作で自社のノウハウを適用することができますので、ぜひご活用ください。

また、今回はご紹介できませんでしたが、CATIAのオプションモジュール「MPA」を使用すると、フィーチャーの自動認識やパターン化が行え、より適用できる範囲を増やすことができます。そして、同じくオプションモジュール「FTA」を使用すると、設計で設定した公差情報を加工に引き継げるため、適切な工程や工具を設定することができます。

次回は、マクロを利用した簡単な自動設計や工程の自動作成をご紹介します。マクロでは、Visual BasicやCATIA固有言語のCATIA criptにより、CATIAのAPIを使用して、より高度な自動化を実現することができます。

関連するソリューション

関連するソリューションの記事

- 2021年07月10日

-

4事業部のご紹介(2)

製造ソリューション事業部

- 2019年01月01日

-

CAD/CAMシステムオンラインサポートサイト

e-support リニューアル公開のお知らせ

- 2017年01月01日

-

3DEXPERIENCE Platform ENOVIA V6による

プロジェクト管理のご紹介

- 2016年10月01日

-

3DEXPERIENCE Platform ENOVIA V6による

BOM管理のご紹介

- 2016年07月01日

-

CATIA V5 ENOVIA V6

バンドルパッケージ(ASO3X-JP)のご紹介

- 2014年10月01日

-

トータルソリューションのご提案(1)

STLの活用例

- 2009年10月01日

-

導入支援レポート(第2回)

「経験」に基づいた導入支援における金型テンプレート構築方法

- 2009年07月01日

-

導入支援レポート(第1回)

「経験」に基づいた導入支援の進め方

- 2008年07月01日

-

PLM技術レポート(第7回)

CATIA V5を使用した設計業務におけるカスタマイズ事例

- 2006年01月01日

-

PLMレポート(第4回)

「型設計効率50%UPを実現させるために」

- 2005年10月01日

-

PLMレポート(第3回)

「型設計効率50%UPを実現させるために」

- 2005年07月01日

-

PLMレポート (第2回)

「型設計効率50%UPを実現させるために」

- 2005年04月01日

-

PLMレポート(第1回)

「型設計効率50%UPを実現させるために」

- 2002年10月01日

- PLMソリューション CATIA V5のご紹介