ヒロボー株式会社様は、昭和48年に新たな分野である高度なラジコンヘリコプターの技術開発に成功され、今では初心者からマニアまで楽しめる商品をラインナップしているラジコンヘリコプターの世界的なメーカです。お客様へのサービスもヒロボーの製品だと考えられ、「はじめやすい」「続けやすい」「楽しみやすい」環境づくりにも力を入れられています。

今回は、ラジコンヘリコプターの紹介やCATIA工業デザイン向け推奨パッケージ(IDG)を意匠設計に活用した効果、今後の展開などのお話をお伺いしました。

事業概要-紡績業からの転身-

所長 上堀 高和 様

会社設立は、1949年 (昭和24年) 10月1日です。もとは広島紡績株式会社で、府中市の工場で紡績業を行っていました。その後、様々な変革があり、昭和45年にヒロボー株式会社に改称しています。そして、業績不振だった紡績業から撤退するために、プラスチック部門と電機部門を立ち上げて、昭和48年にラジコン模型分野に着手して現在に至ります。その当時、紡績業からプラスチック、電機、ラジコンという新たな分野に事業転換した企業として話題になりました。

当社は、3つの事業形態があります。まず、模型、ラジコン関係のモデルエンタープライズカンパニー。そして、農業用無人ヘリコプター、空撮用ヘリコプターなどの産業用目的のヘリコプター関係のスカイエンジニアリングカンパニー。もうひとつは、自動車部品、食品容器などの真空成形、インジェクション成形の製品関係のモールディングカンパニーです。

この他には、関連会社としてヒロボー電機株式会社があります。主に大手メーカ様の漏電遮断器を製造しており、その他には、エレクトロニクス機器、電子回路設計、無停電電源装置(UPS)も製造しています。

我々が属しているモデルエンタープライズカンパニーは、自社商品を製作しているメーカになるため、商品の企画、設計、製造、営業、メンテナンスまでの業務を一貫して行っています。

ここで製作したラジコンヘリコプター(以下、ラジコンヘリ)は、全世界に販売しており、国内であれば模型専門店、ホビーショップ、海外であれば代理店を通じて購入していただけます。

ヒロボーのラジコンヘリ

ラジコンヘリのラインナップ

開発設計グループリーダー

羽生 昇介 様

ラジコンヘリのラインナップとしては、大きく分けて4つのジャンルに分類されています。まず、実機の縮小モデルで本物そっくりなスケールヘリと、飛ばすことを楽しむスポーツヘリとに分かれます。その中から、室内で飛ばすインドアヘリと、屋外で飛ばすアウトドアヘリに分かれます。ヒロボーのラインナップは、その全ジャンルを網羅する商品群になっており、価格は3~100万円まであります。

現在、販売している商品のラインナップ数は、細かいモデルチェンジを含めると100種類以上はあります。

最近、インドアの小型ヘリは、玩具としておもちゃ屋さんや量販店などで手軽に購入できるものもあり、マニアでなくても遊ぶ機会は増えていると思います。価格によって、浮くだけというものから、ある程度操縦できるものまであるようですが、当社の製品とは性能が異なります。

当社のインドアヘリは、今までのアウトドアヘリの縮小版になります。単に飛ばすだけではなく、希望する位置に降ろすこともできるので、小型ですが本格的なヘリコプターの操縦が楽しめます。

ラジコンヘリの操縦

ラジコンヘリの操縦で難しいのは、上昇や前移動などの動作を直接的な動きで指示できないところだと思います。手のひらに傘を載せてバランスを取るような感覚の操縦になります。ヘリの機体が空中に浮くといろいろな方向に滑るので、まずは、それを動かないように空中で静止させることを送信機で操作します。そのため、初めは難しく感じるかもしれませんが、ある程度練習すれば操縦を楽しむことができます。

将来的には、誰でもラジコンヘリを操縦できるように、この「滑り」の無い機体を開発したいと考えています。

インドアとアウトドアのヘリの違い

インドアとアウトドアでは、ヘリの機体の大きさが異なります。小型の機体は、室内であれば安定して飛ばせますが、風がある屋外ではふらついてしまいます。

ヒロボーのインドア用S.R.Bクオークシリーズは、羽が発泡スチロールになっており、もし人に当たっても大きな怪我にはならないように考えています。これが大型ヘリになると、羽はカーボンファイバーになり、風速5mの屋外でも操縦ができます。この羽は、2000~3000回転で回るため、人との接触を考えると危険が伴うことになるので、広い場所が必要になります。それに比べると、小型ヘリは部屋で気軽に飛ばせるため人気が集まっています。最近では、屋外で飛ばす大型ヘリよりも、室内で飛ばす小型ヘリの方が主流になってきています。

ヒロボー特許のラジコンヘリ

インドアヘリのX.R.Bは2002年に販売した商品で、安定して飛ばすことができる人気の商品です。通常のヘリは、メインの羽があり、後ろにテールロータが付いていて反トルクを打ち消しているのですが、X.R.Bは上下に羽があり、同軸反転で逆方向に回転することで、反トルクを打ち消しています。反トルクとは、ヘリの羽が回転して地面から浮くと、作用反作用の法則により、機体が羽と反対方向に回ってしまうことです。

このX.R.Bは、現在、市場に出回っている玩具ヘリの大元になったヘリで、これはヒロボーが特許を取得しています。

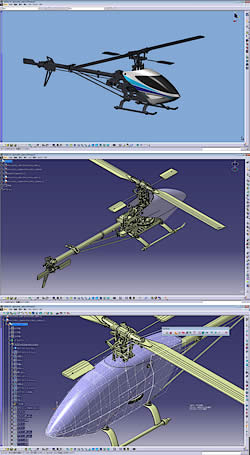

CATIAで意匠設計を

CATIA導入の背景

【インドアヘリ(S.R.B EC145)】

以前から、意匠設計は社内で取り込みたいと考えていました。我々は、感性を磨くことがメインの仕事ですから、その部分を外注に出していては、どこの商品を作っているのか分からなくなります。感性が必要とされる意匠の分野は、社内で大切に培っていくことが重要だと考えました。

また、ヘリの設計工程は、機構設計と意匠設計を同時進行させているため、時間の余裕がほとんどありません。これまで、ヘリのキャビン(ボディ)の意匠設計は協力会社に出していました。そうすると、機構形状を変更した影響でキャビン形状も変更することになった場合、修正を協力会社に依頼するのですが、そのやり取りに時間が取られてしまいます。

それから、協力会社に意匠設計をお願いした場合、まず、2次元図面でデザインを出してもらい、その中から選定します。次に3次元化した形状を確認しています。そのとき、2次元図面の通りにデザインが再現できていない箇所があっても、最終データの完成までに2~3ヶ月はかかるので、時間的な問題で妥協することもありました。

このような状況から、設計の効率化や工数、開発費の削減などを実現するために、CATIA工業デザイン向け推奨パッケージ(IDG)を2010年12月に導入しました。

E450のキャビンは1週間で完成

【アウトドアヘリ(E450)】

IDGで作成した第1号モデルは、この秋に発売となるアウトドアヘリE450のキャビンです。このモデルの作成時間は、1週間ほどでした。その期間で、デザインも妥協せずに納得いくまで変更することができました。それから、機構設計の変更による意匠設計への影響も社内で画面を見ながら確認できたので、作業の効率化、工数および開発費の削減にIDGは大きな効果を出しています。

過去の商品にも、サーフェイスモデリングによるキャビンを社内で一度だけ製作したことがありますが、モデリングには1ヶ月ほどかかりました。そのときはカーブを作成してサーフェイスを貼っていく手法で行っていたため、形状の作成から完成後のデザイン変更にも時間がかかっていました。

それに比べるとIDGは、大まかな形状を置いてその形状を自由に扱えるので、デザインだけを重視して作れます。まず、ラフスケッチのような形状を置いてデザインを仕上げていき、上司に確認してもらいます。そして、変更したい部分があれば、その場ですぐに修正するという作業を繰り返しました。IDGは、形状を押したり、引いたり、増やしたりするオペレーションが簡単にできるので、検討段階で非常に有効でした。

それから、E450のキャビンには、横にへこみがあります。このような部分は、IDGのサブディビジョンサーフェスで適当な形を置いて調整して仕上げています。これを従来のCADで再現しようとすると、どれだけ悩まなければいけないのか見当がつきません。

このE450のモデルは、データ完成後、形状変更無しで量産化まで進みました。事前に、3D上で表面のしわやひずみを確認していたので、データをそのまま加工しても問題はありませんでした。

今後の展開

積極的にIDGを活用

S.R.BスーパースケールEC145を2011年7月より販売しています。これは、スケールヘリと呼ばれる実際のヘリの縮小版で、機体の重量は230gほどです。これまで、プラモデルのスケールヘリで飛べるものは存在していませんでした。それが今回、株式会社タミヤ様とのコラボレーションで実現しました。実際のヘリの接合部分に鋲が打ってあるリベットなど、細かい部分も再現しています。

このようなスケールヘリのボディ、またはスポーツヘリのキャビンなど、意匠的な形状部品は、IDGでモデリングして数多くの商品を作っていきたいと考えています。

IDG担当者の育成

IDGの担当者を育成することが、今後の課題です。ただ、機械設計もそうですが、特に意匠となると、オペレーションができればいいというわけではないので、難しいところです。一番の問題は、形状をデザインするセンスです。

10年前は木型を作っていました。その頃は、社内で考えたデザインを元に作っていたので、それがIDGに変わっただけだと思っています。

この5~6年は木型を作らなくなり、協力会社のデザイナーにお願いしていますが、ヘリのデザインは特殊なものなので、長年お付き合いがあるデザイナーでなければ満足いくデザインは出てきません。やはり、この業界にいる人がデザインのセンスと感性を持っていると思うので、社内でIDGを使ってデザインすることが理想的です。

次の工程への展開

今後は、納期短縮や精度向上のため、説明書、パッケージ、ステッカー(ボディに貼るシール)などを社内で取り組んでいきたいと考えています。現状では、意匠設計の次工程になるステッカーなどのグラフィックの検討が大変な作業になっていますが、IDGで作ったキャビンの3Dデータを活用していきたいと考えています。

今は、デザイナーが何種類か作った中から選んでいます。もし、気に入ったものがなければ、自分で色見本から探して色を決めることもあります。また、デザイナーが2次元展開したステッカーの紙を実際に切って、キャビンにきれいに貼れることも確認しています。

3D上でステッカーの形状を検討する場合、オフセットしたサーフェイスの形状を切って、ラインを作成しますが、これは曲面上ですので、印刷する際には平面に置き換えなくてはなりません。そのため、3Dのデータを2次元平面に貼りつけるツールがあれば理想的です。さらに、3D上で色を決めることができれば、ステッカーのデザインを完成できます。

その他にも、CATIAフォト・スタジオで、背景を選んで簡易的なレンダリングもできるので、この機能も使いこなして、プレゼンやポスターにも利用したいと考えています。

NDESへ

IDGでモデリングした3次元データを元にして、カタログ、印刷物関係、営業にも活用できるツールや仕組みがあれば、その提案をNDESにはお願いしたいと思っています。

おわりに

ラジコンヘリの世界選手権の競技会には、規定演技とフリーフライト的な演技の2種類のカテゴリがあるそうです。車でいうとラリーカーとF1の違いになり、ラジコンヘリもカテゴリ別に性能を発揮できる機体にするとのこと。素人の質問にも丁寧にお答えくださいました。

大変お忙しいところ、貴重な時間を割いてお話を聞かせていただき、ありがとうございました。

会社プロフィール

ヒロボー株式会社

URL http://www.hirobo.co.jp/

(外部サイトへ移動します)

| 本社 | 〒726-8614 広島県府中市本山町530-214 |

|---|---|

| 研究開発所 | 〒726-0006 広島県府中市桜が丘3-3-1 |

| 設立 | 1949年(昭和24年)10月1日 |

| 資本金 | 80百万円 |

| 年商 | 3,050百万円(2010年度) |

| 事業内容 |

|

| 関連会社 | ヒロボー電機株式会社 エレクトロニクス機器、電子回路設計 無停電電源装置(UPS)、住宅用分電盤 |

関連するソリューション

関連するソリューションの記事

- 2021年07月10日

-

4事業部のご紹介(2)

製造ソリューション事業部

- 2019年01月01日

-

CAD/CAMシステムオンラインサポートサイト

e-support リニューアル公開のお知らせ

- 2017年01月01日

-

3DEXPERIENCE Platform ENOVIA V6による

プロジェクト管理のご紹介

- 2016年10月01日

-

3DEXPERIENCE Platform ENOVIA V6による

BOM管理のご紹介

- 2016年07月01日

-

CATIA V5 ENOVIA V6

バンドルパッケージ(ASO3X-JP)のご紹介

- 2014年10月01日

-

トータルソリューションのご提案(1)

STLの活用例

- 2009年10月01日

-

導入支援レポート(第2回)

「経験」に基づいた導入支援における金型テンプレート構築方法

- 2009年07月01日

-

導入支援レポート(第1回)

「経験」に基づいた導入支援の進め方

- 2008年07月01日

-

PLM技術レポート(第7回)

CATIA V5を使用した設計業務におけるカスタマイズ事例

- 2006年01月01日

-

PLMレポート(第4回)

「型設計効率50%UPを実現させるために」

- 2005年10月01日

-

PLMレポート(第3回)

「型設計効率50%UPを実現させるために」

- 2005年07月01日

-

PLMレポート (第2回)

「型設計効率50%UPを実現させるために」

- 2005年04月01日

-

PLMレポート(第1回)

「型設計効率50%UPを実現させるために」

- 2002年10月01日

- PLMソリューション CATIA V5のご紹介