業務効率化への取り組み

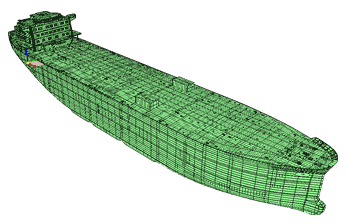

尾道造船株式会社 様は、創業1943年より70年以上の歴史を持ち、これまで培ってきたノウハウと技術を最新鋭のテクノロジーと融合することにより、お客様にご満足していただける高品質な船舶を建造しています。特に石油精製品を輸送する中型のプロダクトタンカーの建造を得意とし、その建造量は世界トップクラスです。

今回は、Beagle現場適用とGRADE/HULL上流設計へ適用範囲拡大による業務の効率化への取り組みと課題点、そしてシステムに対するご要望についてのお話をお伺いしました。GRADE/HULL上流化の第一ステップとして、一般財団法人日本海事協会の支援を受け、尾道造船株式会社 様含む4社の造船会社様と共同研究を行い、GRADE/HULLとPrimeShip-HULL/CSR とのインターフェースをNDESが開発しました。

BeagleによるGRADE/HULLデータの活用

課長 曽波 洋司 様

当社は、1998年8月にGRADE/HULLを導入し、15年以上にわたりGRADE/HULLを利用してきました。GRADE/HULLは、もともと日立造船のHICADECを前身とする船殻CADですが、今では国内十数社の造船所が利用していて、非常に良く使いこまれたシステムだと認識しています。特に、下流のいろいろなノウハウが織り込まれていて、生産設計について非常に効率の高いシステムであり、当社もGRADE/HULLを生産設計に利用しています。そのGRADE/HULLの良さを生産設計にとどまらず、現場へつなげたり上流設計へ適用したりと、広い範囲に拡大していきたいというのが当社の願いです。その取り組みの一つがBeagleの活用です。

Beagleは、主に生産設計のチェックツールとして活躍しています。Beagleは前に使っていたHOOPS版GRADE/HULLビューワーよりも見やすく、今まで見えにくかったところが見えて、干渉した部分を見つけやすくなりました。おかげで誤作が止まったというケースが出ていますし、自分自身で見つけたこともあり、とても重宝しています。

それから、現場にも3次元データを提供してBeagleを使ってもらっています。先日、Beagle用のPCをWindows 7へバージョンアップするため、一時的に使えなくなることを現場に連絡しました。すると、早めに使えるようにしてほしいと要望がありましたので、現場でも活用がかなり進んでいるようです。

塗装面積のソフトも威力を発揮しており、重宝しています。3次元を見ながら間違いなく短時間で塗装区画分けができ、塗装面積が正確に割り出せますので、コスト削減に役立っています。そして、ベテランが退職した今では、無くてはならないツールになっています。

さらに3次元データを効率良く利用できればと考えて、iPad上で参照できるBeagle Mobileを1台導入しました。Beagle Mobileは、形状を見ることができるだけでなく、形状を触ると属性が見れたり、逆に名称から形状を探せます。ただし、現場の実務に適応するまでには至っていないので、いかに現場で活用していくかが課題だと思っています。

日本海事協会との共同研究

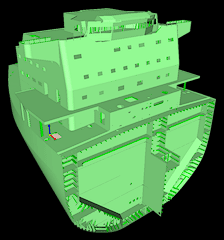

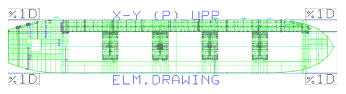

船殻構造設計の初期検討では、構造部材の配置や形状を種々変更し、試行錯誤しながら最適な構造を決めていきます。船殻の構造は船級規則等のルールに適合した物でなければなりませんので、形状変更の都度ルールに適合しているかをチェックする必要があります。

これまで、一般財団法人日本海事協会(以下NK)により、船舶の総合的な安全確保のため、設計・建造・運航・保守・検査のすべての段階における規則をチェックするシステムとして、PrimeShip各種プロダクトが開発されてきました。当社は、このPrimeShipを初期検討のチェック用および設計ツールとして利用してきました。

但し、当初のPrimeShipは、船級協会の立場で作られたものであり完成した図面をチェックするのには有効でしたが、初期設計ツールとして利用するには変更に弱い等、若干の問題がありました。また、変更内容をPrimeShipでチェックするには、CAD等で作図した作業とは別に、PrimeShip上でも同じ形状を一から入力する手間もかかっていました。しかしながらこれまでは、ルールもそれほど複雑でなく、PimeShipを使わなくても設計はできていたのでこれで十分でした。

ところが、国際船級協会連合(IACS)により、船の長さが90m以上のばら積貨物船および、船の長さが150m以上の二重船殻油タンカーに対するCSR(Common Structural Rule:共通構造規則)が2006年4月1日より施行されるに至り状況が変わりました。CSRは、あまりにも複雑なルールのため、ルールに対応した各船級のソフトがないと現状のやり方では設計が非常に困難になったのです。事実上、各造船所は、各船級協会のソフトを使わないと設計ができなくなりました。そのため、各造船会社からCSRに対応した設計者用ツールとしてPrimeShipを改良してほしいという要望が高まり、いろいろな共同研究を行った結果、計算ソフトウェアPrimeShip-HULL(CSR)が開発されました。CSRが定められる以前であれば、初期検討で手計算したりExcelで計算させたりできたのですが、CSRになってからは、PrimeShip-HULL(CSR)を使わざるをえません。

次のステップとしては、PrimeShip-HULL(CSR)へのデータ入力の効率化です。これは、NKと我々造船会社(尾道造船、 神田造船所、佐伯重工業、内海造船)で共同開発を行い、GRADE/HULLとPrimeShip-HULL(Rules)/CSRのインターフェースを、NDESに開発してもらいました。これにより、GRADE/HULLで作成したモデルをPrimeShip-HULL(Rules)/CSRに取り込むことができるので入力の手間が省けます。

造船CADは海外メーカーが多い中で、NDESと共同研究を行う強みは、国産メーカーだということです。海外と比較するとレスポンスは格段に早く、日本語で話しができるので意思の疎通がスムーズに図れます。

GRADE/HULLの適用拡大と効率化

主事 土屋 英児 様

設計の初期段階で3Dモデルがあると様々なメリットがあります。例えば、ある程度構造が固まった段階で現場に出せると、塗装面積や物量集計など早期生産検討ができます。その他に上流設計でGRADE/HULLが適用できると計り知れないメリットがあります。

CADの一本化

現在、上流設計と下流設計は異なるCADを使っているので、上流設計で決定した形状を下流設計は一から入力しています。また、上流設計を変更すれば下流設計も変更していくという同じ作業が2つ発生しているため、CADを一本化することが必要です。

GRADE/HULLは、下流の生産設計で使用していますが、将来的には上流の初期検討でも活用することで設計の効率化を狙っています。

初期検討は、形状を速く書けて図面も作成しやすい2次元CADを使っています。そのため、線を引くだけの2次元CADから、属性を大量に入力することで形状を作成していくGRADE/HULLになると、その操作を煩わしく感じるでしょう。ただ、属性を入力してしまえば、それを便利に使うことができるので、上流設計と生産設計の設計者がペアになることで、操作の煩わしさを解消できればと考えています。

今のところ、外板展開図だけはGRADE/HULLのデータを上流設計で使っています。上流の外板設計と並行して生産設計でGRADE/HULLの定義を行い、何回も上流設計とやりとりしながら外板展開図を完成させています。これが他の設計でもうまく適応できるようになれば、PrimeShipに早い段階から渡せるようになります。

すぐに上流から下流まで一気通貫でデータを持っていくことは難しいですが、GRADE/HULLでCADを一本化することを考えています。今後の課題は、上流の設計者にいかに使ってもらえるようにするかです。

上流設計にむけた機能

NKと共同研究で開発したインターフェースは、当社の取り組みの第一歩と考えています。

上流設計でGRADE/HULLを使ってもらうためには、まずはサクサク使えるということが大前提です。上流設計では、何度も構造配置や形状を変更し強度計算、部材寸法検討、図面化のサイクルを繰り返します。このような変更に強く、定義が行いやすいCADになってほしいのです。

これまでに、GRADE/HULLの既存機能で使い方を考えたり、NDESには新しい機能を追加してもらったりしましたが、上流設計で使うには、まだ機能が不足しています。先ほども話しましたが、上流設計では試行錯誤が大切なので、例えばパラメトリック的にモデル定義ができる機能など、NDESの協力が必要不可欠だと考えています。ぜひ、積極的に協力してもらい、当社の取り組みを実現させてください。

当社は、PrimeShipの共同研究に携わっているということもあり、他社の参考になるような結果を出していくことも責務だと考えています。

今後について

Beagleへの期待

特別技術部長 有田 千幸 様

Beagle Mobileを現場に広めていくことが一つの課題です。一度、船殻を3次元で参照できるiPadを使わないかと現場に問いかけたのですが、PCで確認するだけで十分でした。船殻はもともと、図面が無くても仕事ができるので、これまで以上に仕事がはかどるというわけではない、つまり「持ち歩いてまでは使わない」ということだと思います。

Beagle Mobileが必要なのは、パイプです。パイプは膨大な数の部品が入り組んでいるので、人間の頭ではイメージしにくいです。パイプを3次元で見ることができれば、構造が分かりやすくなり、簡単にものを探せるようになります。当社では今のところ、どの船も艤装3次元データが出揃っているわけではないというのが実状です。とはいえ、3次元艤装CADで3次元データを作っているので、この3次元艤装CADのデータをBeagleに変換できればBeagle Mobileで艤装を見ることができます。そのデータを現場に見せてやれば、これは便利ということで一気に話が進むのではないかと期待しています。

その他にはBeagleに揚重計画のソフトがあり、注目しています。以前に揚重計画ソフトのデモを見せてもらったとき、吊ったときの角度でのシャックルとか、荷重に耐えきれない吊りピースがわかると聞きました。今はベテランが頭で考えてやっていますが、ベテランが居なくなったときに頼りになると思います。ただし、システムに頼りすぎると頭で考えなくなり、技術が引き継がれなくなります。システムには良し悪しがあることを意識しないといけないと思っています。

GRADE/HULLの機能アップ

今は、コマンドベースで輪切りにした2次元断面に板逃げなどの属性を入力していますが、Beagleのように立体的に見えて、そこでデッキの高さを変更する等、直観的に行うことができれば、若手などの習熟度は向上できます。ひいては、上流設計につなげていけるのではと思います。

それから、船殻重量、ブロック重量などを早い段階で定義できるようになれば、いろいろと使える用途が出てくるので、便利なコマンドを増やしてGRADE/HULLを強化してほしいという思いがあります。

特に改善してもらいたいのが部分類似機能です。全体類似の機能で面をすべてコピーした後に、細かい部分を定義して部分類似の機能で部分的にコピーするとエラーが表示されます。このエラーを表示させないように考えながら作り込むより、何も考えずに一から作成する方が早く作成できます。このようにコピーの機能はありますが、ユーザーが満足できるよう一工夫ほしいところです。

また、現場で組み立てをしていると部材が干渉していることがあります。Beagleで見ても干渉していることに気が付かないことがあるので、GRADE/HULLにも干渉チェック機能があれば、設計の段階で回避できます。溶接線の近くにものが近づいたり、貫通したり、そういうものがチェックできれば、誤作を減らせます。

GRDAE/HULLは、これからも改良を重ねて、10~20年先も使っていきたいと思えるシステムにしてほしいと思います。

GRADE/HULLのリモート運用

当社は、これから団塊の世代が退職していく時期になり、困っていたところにNDESからGRADE/HULLのリモート運用の提案がありました。速度は若干劣るものの実用で使えそうです。OBの方の在宅勤務も夢ではありません。また、グループ会社の佐伯重工と業務を平準化する事も可能です。究極は外注にまで適用できれば相当な効果があります。現在はその域まで達していませんが、そこはNDESに頑張ってもらい実用化してほしいと思います。

NDESへ

団塊世代のベテランの退職で困っている時にGRADE/HULLのリモート運用をNDESから提案されて、特に感じたことは、この技術をうまく活用してほしいという意思が伝わってきたことです。単に技術を提供するだけのメーカーと顧客という関係だけでなく人と人がお互い信頼し合っていくことが大切だと思いました。また、不具合が起こった場合のNDESのサポートは対応が早く助かっています。不具合対応の早さも国産メーカーの強みであると実感しています。

当社はGRADEを導入して15年以上になり、GRADEにより生産設計は確立されてきたと思っています。これからも引き続きお付き合いいただき、ぜひ、GRADE/HULLのシステム開発を末永く続けてください。

おわりに

尾道造船所の進水式は、公開されているので一般の方でも見学できます。

取材でお伺いしたとき、翌日が進水式という横断幕が掲げられていました。船が船台から海面に滑り下りる大迫力の光景を体感できなかったことがとても残念でした。

大変お忙しいところ、貴重な時間を割いてお話を聞かせていただき、ありがとうございました。

会社プロフィール

尾道造船株式会社

URL http://www.onozo.co.jp/(外部サイトへ移動します)

| 本社 | 〒650-0033 兵庫県神戸市中央区江戸町104番地 |

|---|---|

| 創立 | 1943年4月1日 |

| 資本金 | 1億円 |

| 売上高 | 515億円(2012年度実績) |

| 従業員 | 事務技術職社員202名 技能職社員236名 計438名(2013年4月1日現在) |

| 事業内容 |

|

| 尾道造船所 | 〒722-8602 広島県尾道市山波町1005番地 |

関連するソリューション

関連するソリューションの記事

- 2023年09月29日

-

造船業界向けクラウド型設計・製造ソリューション

「GRADE/HULL Cloud」および「Beagle Cloud」を提供開始

~ 3Dデータを活用した造船業のデジタルトランスフォーメーションを推進 ~

- 2021年07月10日

-

4事業部のご紹介(3)

造船・橋梁ソリューション事業部

- 2020年10月15日

- 造船業界の近未来のソリューションとは

- 2018年04月01日

-

3次元データ活用を促進する造船業界向け設計ソリューション

「NAPA Steel-Beagleインターフェース」を提供開始

~生産検討のフロントローディングによる工期短縮・コスト削減の実現~

- 2017年04月01日

-

造船業をITで支援する取り組み

~現場支援・艤装設計支援・技術開発~

- 2016年07月01日

- SEA JAPAN 2016 出展報告

- 2015年04月01日

- Beagleを利用した造船業における3D活用状況

- 2011年04月01日

- 3D船殻ビューワ Beagle View のご紹介

- 2004年10月01日

-

3次元船殻CAD/CAMシステム

GRADE/HULLのご紹介

- 1996年10月01日

- 船殻CAD/CAMシステム GRADE/HULL Ver.7.04