ニチダイグループは、「他社ではできない製品と、他社の追随を許さない高い技術力」を追求するオンリーワン企業を目指し、3つの事業として「ネットシェイプ事業」、「アッセンブリ事業」、「フィルタ事業」を展開しています。

また、グローバル展開の基盤として北米、タイに海外拠点を設立し、国際的な競争力の強化を考慮した成長戦略を進められています。

今回は、解析への取り組み、Simufact.formingの役割、そして今後の展開およびNDESとのアライアンスについてのお話などをお伺いしました。

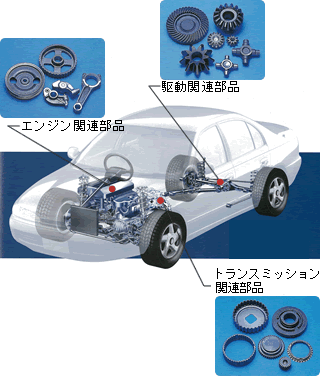

ニチダイグループの事業内容

濱家 信一 様

ニチダイグループは、ネットシェイプ事業、アッセンブリ事業、フィルタ事業の3つの事業を展開しています。

この中で、創業よりコア事業としているのがネットシェイプ事業です。主に自動車のトランスミッション、駆動系部品の製作に使用される精密鍛造金型の開発、製造、販売、および精密鍛造品の量産を行っています。また当社で製作した金型を用い、エアコン用のスクロール鍛造品も量産しております。この事業は、北米とタイに海外への販売拠点を置いています。

次にアッセンブリ事業は、独自技術による精密部品の組み立てを行っており、主にヨーロッパ向けのVGターボチャージャーの根幹をなす部品を組み立てています。この組み立ては、タイの子会社でも行っています。

最後のフィルタ事業は、積層焼結されたステンレス製の金網を裁断、加工、溶接などの工程で製造され、ろ過装置部品に使われており、医薬品、食品、合成繊維、石油化学、航空宇宙などの幅広分野で活用されています。この事業もタイに拠点を置き、グローバル展開の一端を担っています。

2010年の売上は、リーマン・ショックの影響で前年度の半分まで落ち込みましたが、2012年にはリーマン・ショック前の水準に戻っています。これは、アッセンブリ事業であるヨーロッパ向けディーゼル車の部品組み立てが好調だったので、売上を伸ばすことができました。 現在の売上比率は、ネットシェイプ事業47%、アッセンブリ事業42%、フィルタ事業11%です。

解析への取り組み

ニチダイがCAEシステムを導入したのは1988年です。まずは、金型構造解析を線形解析で弾性領域の解析から取り組んでいこうということで、I-DEASの弾性解析モジュールを使いながら勉強も兼ねてスタートしました。その後鍛造解析を行うために、汎用非線形構造解析ソフトと大学で開発された2Dの鍛造流動シミュレータを導入しました。

1990年代の初頭は、まだ2Dの鍛造解析ソフトが中心で、汎用ソフトを使って手動でメッシュを作り直すことを繰り返していました。これは根気が必要で、大変形すると変形状態が大きくなりメッシュが歪んでくるので、そのメッシュを作り直すという作業でした。今であれば30秒ほどで自動処理できることを数日もかけて手動でメッシュを再作成し計算を行っていました。

1995年頃には、汎用非線形構造解析ソフトのメーカーへ要望を出していた鍛造専用ソフトが販売されることになり、それを導入しました。

その後は、GRADE/Forge、MSC.SuperForgeを導入して、現在はSimufact.formingを使っています。

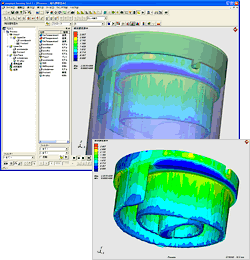

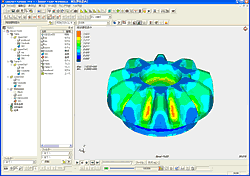

Simufact.formingの特長は、有限要素法と有限体積法のオイラー法とラグランジェ法を同時に使えることです。また一つのソフトで、2D、3Dの鍛造解析が可能であることが特徴です。鍛造や金型解析で必要となる、弾性解析から塑性領域の線形、非線形も含めて、なおかつ接触問題を有限要素法で解けることがSimufact.formingの強みになっています。

また、有限要素の線形の境界条件では要素タイプの制限はありますが、この価格の割には幅広く使えるソフトだと思います。

NDS支援システム

ニチダイの生業は、お客様に対してサービスをご提供することです。CAEをベースにした独自のNDS(Nichidai Developmen System)支援システムを整備して、精密鍛造分野への高度な技術開発支援を行っています。このサービスの最終的な形は、お客様に納める金型になりますが、金型製作に必要となるCAEを使った解析および製品図から工程設計や金型設計を行う一連の作業は全て支援業務という位置付けです。

このように、ニチダイがご提供するサービスは、お客様にご満足いただける製品を生み出すことを目的にしています。

設計者による解析

CADのカスタマイズ計算からCAEへ

2000年頃のCAEはワークステーションでした。その当時、パソコン版のCADはありましたが、CAEとなると10万メッシュを解析することになるため、パソコンではハード性能が低く計算できない状態でした。このままでは次々と高性能なワークステーションが必要になります。その投資効果を考えると、そこまでCAEにこだわる必要があるのかと思っていたとき、パソコンのハード性能が良くなったのです。これでCAEのパソコン化の道が開けました。そして、NDESに環境を整えてもらい、設計者がパソコンでCAEを使えるようになりました。

これまで、CAEのシミュレーションは、専任スタッフが行っていたので、設計者が依頼を出してその結果が戻ってくるのが1週間後、さらに遅くて数週間後になることもあり、一般的な設計リードタイムが数週間のためタイムリーに設計へ反映できない状況でした。従来設計者は、CADでカスタマイズされた金型強度計算、鍛造荷重計算などの結果を設計で利用していました。

現在は、個々の設計者が必要に応じてCAEを使っています。ニチダイでは、CAD環境が設計者1人に対して1台であり、各パソコンで2Dの鍛造解析が行える環境が整っています。

現在は、パソコンの高性能化により鍛造形状を3Dモデルで解析したいニーズが高まっています。しかし、3Dモデルを作成してメッシュを作成するためには、高度な技能レベルと時間が必要となるため専任のCAEスタッフで対応しています。

シミュレーションは設計全体の8割

当社の設計対象部品は、自動車の駆動系やトランスミッション系になるため、やはり3Dで解析したいという設計者の強い要望があります。

設計者は、工程設計をCADで行った場合、工程の良し悪しを判断するために鍛造解析を行います。現在は鍛造設計の5割以上はシミュレーションしています。そのうちの2から3割強は3D解析を行っています。なぜかというと3D解析でも計算が早くなってきているからです。またギア部品のような複雑形状部品は、2次元で簡易的に解析した結果を見るより、3Dで歯の隅に材料が充満していく状態を見ることでリアリティが増し、3D解析することが設計のニーズになってきています。例えば、プレス機械の仕様を決めるための鍛造荷重、材料が変形・充満状態、材料が型に与える圧力の分布、材料ひずみ・加工硬化の状態がより具体的に推定できます。このような設計後の解析案件は、年間100件以上になります。

CAE利用者の条件

CAE利用者の第一条件は、材料力学、塑性力学、鍛造にまつわる材料情報の見方などを勉強していることが不可欠です。それを理解できなければ、シミュレーションに必要な材料データ、金型、工具の境界条件などの設定ができないでしょう。ニチダイではCAE利用者の人材育成の一貫として、ISO9001の教育システムでCAE利用者として必要な力量が教育訓練に盛り込まれています。

シミュレーションの普及

鍛造シミュレーションを効果的に活用するためには、シミュレーション技術と鍛造技術の両方を理解している人が必要だということです。

ニチダイは、創業以来さまざまな精密鍛造分野に携わってきており、鍛造技術のエキスパートと言われる設計技術者が沢山います。またCAEという言葉が流行りはじめて、高価だったCAEをいち早く導入して、そこから10年間は手さぐり状態でも勉強をしながら試行錯誤を繰り返しながら、鍛造CAEの技術レベルの向上と人材育成を行ってきました。また解析専任スタッフだけでなく、設計者に使ってもらうため、解析ソフトの標準手順書を作って社内教育を行ってきました。その結果、鍛造技術者が必要に応じてシミュレーションを使うという本来の姿にできたと思っています。

今後の課題

ブラックボックス化

ニチダイは、非常に早い時期からCADを導入していたので、その頃から設計の技術計算で必要となる計算式をコマンド形式のカスタマイズ化することで業務の効率化を図ってきました。CADを用い設計者がギアのような複雑な形状が簡単に描けるように、技術計算式をFORTRAN言語でプログラム化していきました。そうすることで、これまで数時間かけて描いていたギア形状が数秒で描けるようになり、CADの作業効率が飛躍的にアップしました。

最近では、当初カスタマイズ化に関わった社員も少なくなり、CADのカスタマイズ化の内容が伝承されていなかったため、新規のシステム更新時の移行、立上りに障害が発生し苦労していたようです。それまで普通にCADで描けていたため、それがカスタマイズされたものだとあまり知られていなかったのです。まさに、ブラックボックス化の現象でした。この現象は、どの業界でもあり得ることです。

これまで、CADやCAEを使って設計の全体の効率化を図ってきたのですが、そのことが、コンピュータ技術やシミュレーション数値解析の技術を低下させることにつながっています。やはり、基本的なことが理解できていなければ、それ以上伸びないのです。今後は、CAD、CAEのコンピュター技術の人材育成の向上に取り組みたいと考えています。

CAD、CAEのツールとしての将来は?

現在、CAD、CAEなどのほとんどのツールは、ソフト機能面で淘汰され成熟しつつあります。問題なのは、今後このツールの利用価値をどのように定め、どのような方向性を見出すかが課題となっています。たとえば、CAEを使って利用価値を向上させるために、何をすべきか。今までは国内を中心に考えていました。今後はグローバル展開の中の位置付けで、将来の方向性を見出し、これらのツールをどのように発展させていくべきかを真剣に考える時期にきています。

ニチダイとNDESのパートナーシップ

創業から半世紀以上にもわたり精密鍛造部品およびその金型を開発してきたニチダイと、30年以上にわたって日本の製造業のIT化を支えてきたNDESは、2012年7月25日より、共同で「精密鍛造金型設計ナビゲーションシステム」の構築に取り組んでいくことを基本合意しました。

この「精密鍛造金型設計ナビゲーションシステム」は、お客様の製品図から最適な鍛造工法を決定するための設計者の試行錯誤を、過去の設計資産から適切な事例を示すことによって支援することを目的としています。

このパートナーシップで、ニチダイは事業のグローバル展開を踏まえたコンピュータ利用技術の再構築を目指し、NDESは、精密鍛造金型の工程設計におけるCAE利用技術の確立と技術者の育成およびSimufact.formingのシェア拡大を狙います。

おわりに

最初に導入したEWSのコンピュータがアメリカから届いたとき、オペレーションシステムだけでも百科事典のような分厚い英語のマニュアルだったとのこと。さらにI-DEASを動かすための膨大な英語マニュアルを前に、オペレーションシステムを理解することから始められたそうです。

このたびは、お忙しい中、お話を聞かせていただき、ありがとうございました。

会社プロフィール

株式会社ニチダイ

URL http://www.nichidai.jp/(外部サイトへ移動します)

| 本社 | 〒610-0341 京都府京田辺市薪北町田13 |

|---|---|

| 宇治田原工場 | 〒610-0201 京都府綴喜郡宇治田原町禅定寺塩谷14 |

| 創業 | 1959年5月5日 |

| 設立 | 1967年5月1日 |

| 資本金 | 14億2,992万円(2012年3月31日現在) |

| 社員数 | 472名(連結:2012年3月31日現在) |

| 売上高 | 125億2千4百万円(連結:2012年3月期) |

| 事業内容 | 精密金型の開発・製造・販売 精密鍛造品およびその関連する成形品の開発・製造・販売 各種ろ過装置および金属ろ過材料の開発・製造・販売 各種焼結金属の開発・製造・販売 精密部品の組み立ておよび開発・製造・販売 |